Edwige Feuillère

Née Edwige Louise Caroline Cunati le 29 octobre 1907 à Vesoul, France, elle est devenue l’une des actrices les plus admirées du XXe siècle, reconnue pour son élégance, sa polyvalence et sa présence scénique captivante. Avec une carrière de plus de six décennies, Feuillère a marqué le théâtre et le cinéma

français, gagnant le titre de « première dame » du cinéma et devenant une icône culturelle.

Jeunesse et débuts

- Origines : Fille d’un architecte italien et d’une mère alsacienne, Edwige grandit à Dijon après des difficultés financières familiales. Son séjour en Italie pendant la Première Guerre mondiale forge son ouverture culturelle.

- Formation et débuts : Étudie au Conservatoire de Dijon, puis au Conservatoire de Paris sous la direction de Georges Le Roy, obtenant des premiers prix en comédie et tragédie en 1928. Elle débute sous le nom de scène Cora Lynn avant d’adopter Feuillère, après son mariage avec l’acteur Pierre Feuillère en 1929 (divorcée en 1933).

Ascension vers la gloire

- Débuts au théâtre : Intègre la Comédie-Française (1931–1933), où elle débute dans Le Mariage de Figaro en tant que Suzanne. Ses premiers rôles incluent des comédies légères et des classiques, posant les bases de sa carrière théâtrale.

- Percée au cinéma : Commence au cinéma en 1931 avec des rôles mineurs (Le Cordon bleu). Elle se fait remarquer dans Lucrèce Borgia (1935) d’Abel Gance, révélant son talent pour incarner des personnages complexes et séduisants.

- Consécration : Dans les années 1940, elle devient une star avec des films comme La Duchesse de Langeais (1942) et L’Aigle à deux têtes (1947), écrit pour elle par Jean Cocteau. Ses collaborations avec Max Ophüls (Sans lendemain, 1939) et Cocteau renforcent sa renommée.

Moments forts de sa carrière

- Triomphes au théâtre : Célèbre pour son rôle de Marguerite Gautier dans La Dame aux camélias (1939–1942), qui devient emblématique, et pour Ysé dans Partage de midi de Paul Claudel (1948). Elle brille également dans Sodome et Gomorrhe de Jean Giraudoux (1943) et La Douceur de vivre de Tennessee Williams (1971).

- Carrière cinématographique : Apparaît dans plus de 40 films, excellant dans le drame comme dans la comédie. Parmi ses rôles marquants : Cora Pearl dans Mam’zelle Bonaparte (1941) et la veuve élégante dans Adorables Créatures (1952). Son dernier film est La Chair de l’orchidée (1975).

- Télévision et fin de carrière : Participe à des séries télévisées comme Les Dames de la côte (1979) et joue son dernier rôle dans La Duchesse de Langeais (1995). En 1992, à 85 ans, elle présente Edwige Feuillère en scène, une rétrospective de sa carrière.

Héritage et distinctions

- Impact culturel : Connue pour son style classique et ses rôles de femmes fatales à la fois cruelles et fascinantes, Feuillère inspire des dramaturges comme Cocteau et Claudel. Ses performances sont archivées à la Bibliothèque Nationale de France.

- Honneurs : Nommée Grande Officière de la Légion d’Honneur (1992), Commandeure

des Arts et des Lettres, et récompensée par un César en 1984. Le Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul et une place à Paris portent son nom. - Vie personnelle et décès : Mène une vie discrète, son unique mariage avec Pierre

Feuillère se terminant par un divorce. Elle décède le 13 novembre 1998 à 91 ans, après une crise cardiaque déclenchée par la mort de Jean Marais.

Carrière cinématographique : une étoile du grand écran

Premiers succès (années 1930) :

- Lucrèce Borgia (1935), réalisé par Abel Gance : Feuillère incarne Lucrèce Borgia, une figure historique complexe, mêlant séduction et tragédie. Ce rôle

marque son émergence comme actrice dramatique, révélant sa capacité à captiver par son intensité et son élégance. Le film, audacieux pour l’époque, la propulse sous les projecteurs. - Sans lendemain (1939), de Max Ophüls : Dans ce drame psychologique, elle joue Evelyne, une femme contrainte de cacher son passé de danseuse de cabaret. Son interprétation, empreinte de vulnérabilité et de charme, est saluée pour sa finesse et établit une collaboration mémorable avec Ophüls.

Apogée dans les années 1940 :

- Mam’zelle Bonaparte (1941), de Maurice Tourneur : Feuillère incarne Cora Pearl, une célèbre courtisane du Second Empire. Sa performance allie glamour et ironie, capturant l’esprit d’une femme ambitieuse dans une fresque historique.

- La Duchesse de Langeais (1942), de Jacques de Baroncelli : Adapté de Balzac, ce film met en avant Feuillère dans le rôle d’Antoinette, une aristocrate

tourmentée par l’amour. Son interprétation nuancée de la passion et du conflit intérieur est un sommet de sa carrière. - L’Aigle à deux têtes (1947), réalisé par Jean Cocteau : Écrit spécifiquement pour elle, ce film la voit jouer une reine confrontée à un amour impossible avec un jeune anarchiste (Jean Marais). La direction stylisée de Cocteau et la performance majestueuse de Feuillère en font une œuvre culte, où elle excelle dans un rôle à la fois tragique et romantique.

Comédies et rôles variés (années 1950–1960) :

- Adorables Créatures (1952), de Christian-Jaque : Feuillère brille dans cette comédie dramatique, jouant une veuve élégante et manipulatrice. Son aisance dans des rôles plus légers démontre sa polyvalence, passant du drame à l’humour avec brio.

- Le Blé en herbe (1954), de Claude Autant-Lara : Adapté de Colette, ce film explore une romance complexe. Feuillère y joue une femme mûre séduisant un jeune homme, apportant une profondeur émouvante à un rôle délicat. En cas de malheur (1958), de Claude Autant-Lara : Aux côtés de Jean Gabin et

Brigitte Bardot, Feuillère incarne une épouse digne face à l’infidélité. Son jeu subtil contraste avec l’exubérance de Bardot, renforçant l’intensité dramatique.

Fin de carrière au cinéma :

- La Chair de l’orchidée (1975), de Patrice Chéreau : À 68 ans, Feuillère livre une performance mémorable dans ce thriller psychologique, jouant une matriarche excentrique. Ce dernier grand rôle au cinéma montre sa capacité à s’adapter à des œuvres modernes et audacieuses.

- Télévision : Elle revisite La Duchesse de Langeais dans une adaptation télévisée en 1995, bouclant symboliquement sa carrière avec un rôle emblématique.

Théâtre : un complément essentiel

Bien que centrée sur le cinéma, sa carrière théâtrale mérite une mention. Des rôles comme Marguerite Gautier dans La Dame aux camélias (1939–1942) ou Ysé dans Partage de midi (1948) de Paul Claudel renforcent son aura, son style théâtral influençant

ses performances cinématographiques. Elle excelle dans des personnages complexes, souvent des femmes à la fois fortes et vulnérables.

Héritage et distinctions

- Impact cinématographique : Feuillère a incarné des figures féminines mémorables, des femmes fatales aux aristocrates tourmentées, collaborant avec des réalisateurs visionnaires. Ses films, souvent disponibles en archives (ex. : Bibliothèque Nationale de France), restent des références du cinéma français.

- Honneurs : Grande Officière de la Légion d’Honneur (1992), Commandeure des Arts et des Lettres, César honorifique (1984). Le Théâtre Edwige-Feuillère à Vesoul et une place parisienne portent son nom.

- Décès : Décédée le 13 novembre 1998 à 91 ans, après une crise cardiaque liée à la mort de son ami Jean Marais.

Conclusion

Edwige Feuillère a illuminé le cinéma français par sa capacité à incarner des personnages variés avec une élégance inégalée. Ses collaborations avec Cocteau, Ophüls et d’autres ont laissé une empreinte durable. L’élégance, le talent et le dévouement d’Edwige Feuillère en font une figure incontournable des arts français. Ses performances intemporelles continuent d’inspirer. L’Aigle à deux têtes est son chef d’œuvre cinématographique, Les Feux de la Mémoire (1977) son autobiographie nous permet d’apprécier la grande artiste qu’elle fut...

Ses premiers pas au cinéma ont été pour des apparitions dans des rôles secondaires dès 1931 (Le Cordon bleu, Monsieur de Pourceaugnac), posant les bases de sa carrière cinématographique.

Fernandel

C’est un acteur français né le 3 novembre 1895 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et mort le 12 avril 1983 à Paris. Figure marquante du cinéma et du théâtre français des années 1930 et 1940, il est connu pour ses rôles de héros romantiques, souvent des officiers, aristocrates ou aventuriers,

dans des films d’évasion et d’aventure. Sa carrière cinématographique s’étend du début des années 1930 à la fin des années 1940, après quoi il se consacre au théâtre, notamment en tant que directeur artistique du Théâtre du Peuple à Bussang.

Biographie

Fernandel débute sa carrière dans les années 1920 sur les scènes de music-hall et de cafés-concerts à Marseille, où il se produit comme chanteur comique. Son pseudonyme, "Fernandel" vient d'un

surnom donné par sa belle-famille. Il passe rapidement au cinéma, faisant ses débuts dans des films muets avant de devenir une star avec l'évènement du cinéma parlant.

Carrière

Il tourne dans plus de 150 films, alternant comédies populaires et rôles plus dramatiques. Parmi ses films les plus célèbres, on trouve :

- La Vache et le Prisonnier (1959), où il incarne un prisonnier de guerre évadé, accompagné d'une vache nommée Marguerite.

- La série des Don Camillo (1952-1965), où il joue le rôle du curé Don Camillo, en duo mémorable avec Gino Cervi dans le rôle de Peppone.

- Le Schpountz (1938), réalisé par Marcel Pagnol, qui met en valeur son talent comique.

- L''Auberge rouge (1951) et Le Mouton à cinq pattes (1954), où son humour et sa bonhomie brillent.

Fernandel a joué dans plus de 150 films au cours de sa carrière, principalement des comédies, mais aussi quelques rôles dramatiques. Voici une liste de ses films les plus marquants, classés par ordre chronologique, avec une brève description des plus emblématiques :

- Le Blanc et le Noir (1931) – Un de ses premiers rôles au cinéma, dans une comédie.

- Le Rosier de Madame Husson (1932) – Adaptation d’une nouvelle de Maupassant, où il joue un rôle comique.

- Angèle (1934) – Réalisé par Marcel Pagnol, un drame provençal où Fernandel montre son talent dans un registre plus sérieux.

- Regain (1937) – Autre collaboration avec Pagnol, un film poétique sur la vie rurale.

- Le Schpountz (1938) – Réalisé par Pagnol, une comédie satirique où Fernandel incarne un employé de magasin rêvant de devenir acteur, un rôle taillé pour son humour.

- La Fille du puisatier (1940) – Toujours avec Pagnol, un drame où il joue un père attachant.

- L’Auberge rouge (1951) – Comédie noire où Fernandel joue un moine confronté à des aubergistes criminels.

- Le Petit Monde de Don Camillo (1952) – Premier film de la série culte, où il incarne Don Camillo, curé d’un village italien en conflit amical avec le maire communiste Peppone. Suivi de quatre autres films : Le Retour de Don Camillo (1953), La Grande Bagarre de Don Camillo (1955), Don Camillo Monseigneur (1961) et Don Camillo en Russie (1965).

- Le Mouton à cinq pattes (1954) – Comédie où Fernandel joue plusieurs rôles, celui d’un père et de son quintuplés.

- La Vache et le Prisonnier (1959) – Un de ses plus grands succès, où il incarne un prisonnier de guerre s’évadant avec une vache nommée Marguerite.

- Le Caïd (1960) – Comédie où il joue un employé de banque confronté à un gangster.

- Le Voyage du père (1966) – Une comédie dramatique où il incarne un père cherchant sa fille disparue.

- Heureux qui comme Ulysse (1970) – Un de ses derniers films, une comédie touchante sur un vieux cheval destiné à l’abattoir.

Point à noter

Collaborations fréquentes : Fernandel a beaucoup travaillé avec Marcel Pagnol, qui a su exploiter son accent provençal et son charisme naturel, ainsi qu’avec des réalisateurs comme Julien Duvivier ou Henri Verneuil.

Style : Ses films mêlent souvent humour, tendresse et critique sociale, avec des rôles de personnages simples et attachants.

Son style unique, mêlant gouaille, spontanéité et chaleur humaine, en fait l’un des acteurs les plus aimés de France. Il travaille avec des réalisateurs de renom comme Marcel Pagnol, Jean Renoir et Julien Duvivier, et partage l’affiche avec des stars comme Bourvil ou Jean Gabin.

Vie personnelle

Fernandel était marié à Henriette Manse, avec qui il eut trois enfants. Fidèle à ses racines marseillaises, il restait attaché à sa région natale, où il possédait une maison. En parallèle de sa carrière d’acteur, il enregistre de nombreuses chansons, souvent humoristiques, comme "Felicite aussi" qui devient un succès populaire.

Heritage

Fernandel incarne un certain esprit français, fait de simplicité, d’humour et de générosité. Son style

unique et sa voix chantante restent gravés dans la mémoire collective. Même des décennies après sa

mort, ses films continuent d’être diffusés et appréciés, faisant de lui une icône intemporelle du cinéma

français.

Pierre Richard-Willm, de son vrai nom Alexandre Pierre Richard

C’est un acteur français né le 3 novembre 1895 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et mort le 12 avril 1983 à Paris. Figure marquante du cinéma et du théâtre français des années 1930 et 1940, il est connu pour ses rôles de héros romantiques, souvent des officiers, aristocrates ou aventuriers,

dans des films d’évasion et d’aventure. Sa carrière cinématographique s’étend du début des années 1930 à la fin des années 1940, après quoi il se consacre au théâtre, notamment en tant que directeur artistique du Théâtre du Peuple à Bussang.

Biographie

Jeunesse et formation : Né à Bayonne, Pierre Richard-Willm est le fils d’un ingénieur civil dauphinois et d’une mère alsacienne, Élisabeth-Fanny Willm, dont il adopte plus tard le nom pour sa carrière artistique.

Après la mort précoce de sa mère à 31 ans, il est élevé par sa grand-mère maternelle à Barcelona, puis à Paris. Il étudie la sculpture à l’École des Beaux-Arts de Nantes entre 1913 et 1914. En 1916, il s’engage dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale, où il combat, est promu sous lieutenant de réserve, décoré de la Croix de guerre, et fait prisonnier en 1918. Libéré en 1919, il se tourne vers les arts après la guerre.

Débuts artistiques : Après avoir travaillé comme sculpteur, Richard-Willm se lance dans le théâtre en 1921, jouant des petits rôles. En 1924, il participe à un concours de sculpture aux Jeux olympiques de Paris, réalisant des œuvres sur le rugby et le patinage artistique.

En 1925, il est remarqué par Ida Rubinstein et débute à l’Odéon dans La Dame aux camélias, marquant le début de sa carrière théâtrale.

Carrière cinématographique

Pierre Richard-Willm débute au cinéma en 1930 avec Toute sa vie d’Alberto Cavalcanti et devient une star dans les années 1930, grâce à son physique élégant, sa diction grave et son aura de héros romantique. Il tourne près de 40 films, souvent dans des rôles de militaires, princes ou aventuriers, correspondant à l’esthétique du cinéma populaire français des années 1930, influencé

par la littérature d’évasion.

Films notables

- Le Grand Jeu (1934, Jacques Feyder) : Son rôle de Pierre Martel, un légionnaire romantique, le propulse au rang de vedette. Le film, aux côtés de Marie Bell, est un succès et incarne la « mystique théâtrale » qu’il porte à l’écran.

- Le Roman de Werther (1938, Max Ophüls) : Dans le rôle de Werther, il livre une performance nuancée, mêlant passion et désespoir, sous la direction sensible d’Ophüls

- Yoshiwara (1937, Max Ophüls) : Il incarne un lieutenant russe, Serge Polenoff, dans ce drame exotique, renforçant son image de héros romantique.

- Le Comte de Monte-Cristo (1943, Robert Vernay) : Son interprétation d’Edmond Dantès, dans cette adaptation en deux parties du roman de Dumas, est considérée comme l’un de ses rôles les plus emblématiques.

- La Duchesse de Langeais (1942, Jacques de Baroncelli) : Aux côtés d’Edwige Feuillère, il joue le général de Montriveau, dans une adaptation de Balzac qui met en valeur son jeu raffiné.

- La Fiancée des ténèbres (1945, Serge de Poligny) : Un rôle dans un film fantastique poétique, marquant une variation dans sa filmographie.

Style et réception

Richard-Willm est souvent comparé aux stars hollywoodiennes comme Gary Cooper pour son charisme et sa prestance. En 1935, un sondage le désigne comme « l’acteur le plus populaire de France ». Cependant, il se sent parfois mal à l’aise avec son image de héros romantique, préférant des rôles plus complexes. Son jeu, bien que juste, est parfois critiqué pour une certaine raideur, mais il excelle dans les personnages nobles et tourmentés.

Lien avec L’Assassin habite au 21

Pierre Richard-Willm n’apparaît pas dans L’Assassin habite au 21 (1942) de Henri-Georges Clouzot, mais le contexte de l’Occupation, dans lequel ce film a été produit, est pertinent pour comprendre sa carrière. Comme Clouzot, Richard-Willm travaille sous l’Occupation, notamment dans Le Comte de Monte-Cristo (1943), produit par Pathé. Son statut d’« artiste affecté à la propagande artistique à l’étranger » en 1940 reflète les ambiguïtés de l’époque, où les artistes naviguaient entre contraintes et opportunités. Contrairement à Clouzot, qui fut critiqué pour ses liens avec la Continental Films, Richard-Willm évite les controverses majeures, se concentrant sur des rôles romanesques plutôt que des œuvres à sous-texte politique.

Carrière théâtrale et engagement à Bussang

Théâtre de l’Odéon : Dès 1925, Richard-Willm brille dans La Dame aux camélias et d’autres pièces à l’Odéon, notamment avec Edwige Feuillère dans les années 1940. Il excelle dans des rôles romantiques, comme Armand Duval, qu’il joue avec passion Théâtre du Peuple de Bussang : Dès 1911, adolescent, il découvre ce théâtre fondé par Maurice Pottecher dans les Vosges. Après avoir quitté le cinéma en 1946, il devient directeur artistique du Théâtre du Peuple de 1946 à 1971, concevant décors et costumes et mettant en scène de nombreuses pièces. Cet engagement marque son retour à ses racines artistiques et son amour pour le théâtre populaire.

Vie personnelle et personnalité

- Vie privée : Richard-Willm reste célibataire toute sa vie, vivant auprès de sa mère, qui atteint l’âge de 100 ans. Passionné par les arts, il pratique la sculpture et aime les longues promenades solitaires dans les bois. Sa discrétion contraste avec son image publique de star.

- Autobiographie : En 1975, il publie Loin des étoiles, où il raconte sa carrière et exprime son ambivalence face à l’industrie cinématographique, préférant le théâtre pour son authenticité.

- Héritage personnel : L’acteur Pierre Richard choisit son nom de scène en hommage à Richard-Willm, qui était l’acteur préféré de sa mère, témoignant de son impact culturel.

Contexte historique et lien avec l’Occupation

Carrière sous l’Occupation : Comme mentionné dans votre analyse de L’Assassin habite au 21, le cinéma de l’Occupation était marqué par la censure et les ambiguïtés morales. Richard-Willm, actif pendant cette période, tourne des films comme Le Comte de Monte- Cristo et La Duchesse de Langeais. Bien que ses rôles soient souvent apolitiques, son affectation spéciale en 1940 au « service de propagande artistique à l’étranger » soulève

des questions sur son positionnement, bien qu’il n’ait pas été accusé de collaboration après la guerre.

Comparaison avec Clouzot : Contrairement à Clouzot, dont L’Assassin habite au 21 contient un sous-texte critique de la société occupée, Richard-Willm se concentre sur des rôles romanesques, évitant les thèmes subversifs. Son image de héros noble reflète un cinéma d’évasion, répondant au besoin du public de s’éloigner des tensions de l’époque.

Héritage et postérité

Cinéma : Avec près de 40 films, Richard-Willm a marqué le cinéma français des années 1930 et 1940 par son charisme et ses collaborations avec des réalisateurs comme Jacques Feyder, Max Ophüls, et Marcel L’Herbier. Ses rôles dans Le Grand Jeu et Le Comte de Monte-Cristo restent emblématiques.

Théâtre : Son travail au Théâtre du Peuple de Bussang, où il s’investit pendant 25 ans, témoigne de son engagement pour un théâtre accessible et populaire.

Reconnaissance : Bien que moins célébré aujourd’hui que des contemporains comme Jean Gabin, Richard-Willm est reconnu comme une figure du cinéma romantique français, et son autobiographie offre un regard introspectif sur sa carrière.

Conclusion

Pierre Richard-Willm est une figure singulière du cinéma et du théâtre français, incarnant le héros romantique des années 1930 et 1940 avec une élégance et une gravité qui le distinguent. Sa carrière, marquée par des rôles dans Le Grand Jeu, Le Comte de Monte-Cristo et La Duchesse de Langeais, reflète l’esthétique d’évasion de son époque, tout en s’inscrivant dans le contexte complexe de l’Occupation. Son engagement au Théâtre du Peuple de Bussang et son amour pour les arts, de la sculpture au théâtre, témoignent d’une personnalité polyvalente et passionnée. Bien qu’il n’ait pas joué dans L’Assassin habite au 21, son parcours sous l’Occupation partage des parallèles avec celui de Clouzot, illustrant les défis des artistes dans une période trouble. Pierre

Richard-Willm reste une figure discrète mais essentielle du patrimoine culturel français.

Analyse des rôles de Pierre Richard-Willm

Pierre Richard-Willm (1895-1983) est une figure marquante du cinéma et du théâtre français des années 1930 et 1940, connu pour ses rôles de héros romantiques, souvent des officiers, aristocrates ou aventuriers, incarnant une élégance et une gravité qui captivaient le public. Sa filmographie, comptant près de 40 films, et ses performances théâtrales révèlent un acteur polyvalent, capable d’incarner des personnages nobles, passionnés ou tourmentés, tout en reflétant les conventions et les attentes du cinéma français de l’époque.

Caractéristiques générales de ses rôles

Héros romantique et noble : Richard-Willm est souvent casté dans des rôles de figures idéalisées : officiers militaires, aristocrates ou aventuriers au cœur pur, marqués par une aura de droiture et de mélancolie. Son physique élégant, sa voix grave et sa diction soignée renforcent cette image.

Passion et sacrifice : Ses personnages sont fréquemment animés par des passions amoureuses ou des idéaux élevés, souvent confrontés à des dilemmes moraux ou des sacrifices personnels, en résonance avec la littérature romantique et les mélodrames de l’époque.

Contexte d’évasion : Dans les années 1930, le cinéma français privilégie les récits d’aventure et d’exotisme pour offrir une évasion au public. Richard-Willm incarne des personnages évoluant dans des cadres exotiques (Légion étrangère, Russie impériale) ou historiques, répondant à ce besoin.

Théâtralité : Formé au théâtre, Richard-Willm apporte une intensité dramatique à ses rôles, parfois critiquée pour une certaine raideur, mais qui sied parfaitement aux conventions du cinéma pré-guerre. Rôles cinématographiques majeursVoici une analyse des rôles les plus emblématiques de Pierre Richard-Willm dans ses films, mettant en lumière leurs thèmes, leur style et leur importance dans sa carrière.a) Pierre Martel dans Le Grand Jeu (1934, Jacques Feyder)

Rôle : Richard-Willm incarne Pierre Martel, un jeune homme ruiné qui s’engage dans la Légion étrangère pour oublier un scandale amoureux à Paris. Stationné en Afrique du Nord, il tombe amoureux d’Irma (Marie Bell), une femme qui ressemble à son ancien amour, dans un contexte de désillusion et de sacrifice.

Analyse

Héros romantique : Pierre Martel est l’archétype du héros romantique, déchiré entre passion et devoir. Son engagement dans la Légion symbolise une fuite et une quête de rédemption, thèmes chers au cinéma des années 1930.

Exotisme et évasion : Le cadre colonial et l’ambiance de la Légion étrangère offrent une toile de fond exotique, typique des films d’aventure de l’époque,

permettant au public de s’évader des réalités économiques et sociales.

Performance : Richard-Willm excelle dans les scènes d’introspection et de passion contenue, son regard intense et sa prestance renforçant l’émotion du

personnage. Sa chimie avec Marie Bell est un atout majeur.

Impact : Ce rôle propulse Richard-Willm au rang de star, le plaçant comme l’acteur le plus populaire de France en 1935 (selon un sondage). Le film, un

succès critique et commercial, établit son image de héros noble et tragique.

Werther dans Le Roman de Werther (1938, Max Ophüls)

Rôle : Dans cette adaptation du roman de Goethe, Richard-Willm joue Werther, un jeune homme épris d’une passion impossible pour Charlotte (Annie Vernay), fiancée à un autre. Sa quête d’amour absolu le conduit à la désillusion et au suicide.

Amour tragique : Werther est l’incarnation du romantisme exacerbé, un personnage consumé par un amour idéaliste et destructeur. Richard-Willm

apporte une sensibilité et une fragilité qui contrastent avec son image habituelle de héros viril.

Collaboration avec Ophüls : Sous la direction de Max Ophüls, connu pour son style lyrique, Richard-Willm livre une performance nuancée, captant le désespoir intérieur du personnage à travers des silences éloquents.

Contexte : Le film, sorti avant la guerre, reflète une mélancolie prémonitoire, en écho aux tensions croissantes en Europe. Le personnage de Werther, refusant de compromettre ses idéaux, contraste avec les rôles plus pragmatiques de Richard- Willm.

Impact : Ce rôle montre sa capacité à s’éloigner des stéréotypes héroïques pour explorer des personnages complexes, renforçant sa versatilité.

Serge Polenoff dans Yoshiwara (1937, Max Ophüls)

Rôle : Richard-Willm incarne Serge Polenoff, un lieutenant de marine russe envoyé au Japon, où il tombe amoureux d’une geisha, Kohana (Michiko Tanaka), dans le quartier de Yoshiwara. Leur amour défie les conventions sociales et politiques.

Exotisme et passion : Le cadre japonais et la romance inter-culturelle amplifient l’aspect d’évasion du film. Polenoff, tiraillé entre son devoir militaire et son

amour, incarne le conflit entre cœur et raison.

Style : La mise en scène d’Ophüls, avec ses mouvements de caméra fluides, met en valeur la prestance de Richard-Willm, dont le charisme porte les scènes

dramatiques.

Thème colonial : Le film reflète les fascinations orientalistes de l’époque, mais Richard-Willm humanise son personnage, évitant une caricature colonialiste.

Impact : Ce rôle consolide son image de héros romantique, tout en montrant sa capacité à incarner des personnages dans des contextes historiques variés.

Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Cristo (1943, Robert Vernay)

Rôle : Richard-Willm joue Edmond Dantès dans cette adaptation en deux parties du roman d’Alexandre Dumas. Trahi et emprisonné, Dantès devient le Comte de Monte- Cristo, orchestrant une vengeance minutieuse contre ceux qui l’ont trahi.

Héros vengeur : Ce rôle marque une évolution, car Dantès passe d’une figure innocente à un justicier implacable. Richard-Willm excelle dans cette dualité,

captant à la fois la vulnérabilité du jeune marin et la froide détermination du comte.

Contexte de l’Occupation : Sorti sous l’Occupation, le film peut être lu comme une allégorie de la résistance et de la justice face à l’oppression, bien que son

message reste implicite pour éviter la censure. Le thème de la vengeance résonne avec le public de 1943, confronté à l’injustice du régime de Vichy.

Performance : Richard-Willm apporte une intensité dramatique à Dantès, notamment dans les scènes d’emprisonnement et de confrontation, renforçant

l’épopée romanesque du film.

Impact : Ce rôle est l’un des plus mémorables de sa carrière, souvent cité comme une référence dans les adaptations de Dumas.

Armand de Montriveau dans La Duchesse de Langeais (1942, Jacques de Baroncelli)

Rôle : Dans cette adaptation de Balzac, Richard-Willm incarne le général de Montriveau, un officier napoléonien épris de la duchesse de Langeais (Edwige Feuillère), une femme manipulatrice. Leur relation, marquée par la passion et le pouvoir, mène à une tragédie.

Amour et pouvoir : Montriveau est un personnage complexe, mêlant force militaire et vulnérabilité amoureuse. Richard-Willm excelle dans ce rôle, captant

la tension entre désir et orgueil.

Contexte de l’Occupation : Comme L’Assassin habite au 21, le film est produit sous l’Occupation, mais son cadre historique évite toute référence directe à la

guerre. La lutte psychologique entre les personnages peut néanmoins refléter les tensions d’une société sous pression.

Chimie avec Feuillère : La dynamique avec Edwige Feuillère, une actrice majeure, donne au film une intensité dramatique, renforçant l’image de Richard- Willm comme partenaire idéal pour des rôles romantiques.

Impact : Ce rôle montre sa capacité à incarner des personnages historiques avec une profondeur psychologique, consolidant sa réputation dans le mélodrame.

Une anecdote sur Pierre Richard Wilm

Face au un homme politique collabo durant la guerre de 40 il lui assène cette phrase terrible: « La médiocrité est un gage de réussite pour gens de votre espèce. Cela lui vaudra d’être arrêté par la Gestapo et torturé plusieurs jours en 1942. Liberé il dira simplement ceci: J'aime le sens de l'humour chez les gens parce que quelquefois c'est notre seule arme contre les mauvaises choses et l'injustice dans la vie.

Rôles théâtraux

Armand Duval dans La Dame aux camélias (1925, Odéon) : Richard-Willm débute au théâtre avec ce rôle romantique, incarnant un jeune homme passionné, amoureux de Marguerite Gautier. Sa performance, marquée par une intensité émotionnelle, le fait remarquer.

Théâtre du Peuple de Bussang (1946-1971) : Après avoir quitté le cinéma, Richard- Willm se consacre à Bussang, où il joue et met en scène des pièces classiques et modernes. Ses rôles, souvent des héros tragiques ou des figures historiques, reflètent son amour pour le théâtre populaire et accessible.

Style théâtral : Sa formation théâtrale influence son jeu cinématographique, avec une diction précise et une gestuelle dramatique, parfois jugée trop théâtrale pour le cinéma, mais idéale pour des rôles romanesques.

Évolution et thèmes récurrents

Du héros romantique au personnage complexe : Dans les années 1930, Richard-Willm incarne des héros idéalisés (Le Grand Jeu, Yoshiwara), mais dans les années 1940, ses rôles gagnent en profondeur, comme dans Le Comte de Monte-Cristo ou La Duchesse de Langeais, où il explore la vengeance, le désespoir et les luttes intérieures.

Amour et sacrifice : La plupart de ses personnages sont définis par des passions amoureuses contrariées, souvent liées à des sacrifices personnels ou à des idéaux élevés (Werther, Montriveau).

Exotisme et histoire : Ses rôles dans des cadres exotiques (Yoshiwara, Le Grand Jeu) ou historiques (Le Comte de Monte-Cristo, La Duchesse de Langeais) reflètent le goût de l’époque pour l’évasion et la grandeur.

Moralité et justice : Dans des films comme Le Comte de Monte-Cristo, ses personnages cherchent à rétablir une justice morale, un thème qui résonne avec le public de l’Occupation, confronté à l’injustice.

Forces et limites de ses performances théâtrales

Forces

Charisme scénique : Sa présence physique et sa voix grave captivent, rendant ses personnages mémorables, notamment dans des rôles romantiques ou tragiques.

Émotion sincère : Il excelle à transmettre des émotions intenses, comme dans La Dame aux camélias, où son Armand Duval touche par sa vulnérabilité.

Engagement à Bussang : Son travail au Théâtre du Peuple montre une humilité et une passion pour l’art populaire, adaptant son jeu à un public diversifié.

Limites

Théâtralité excessive : Son style, marqué par une diction classique, peut sembler daté ou trop formel, surtout comparé au naturalisme émergent dans le théâtre de l’après-guerre.

Type casting romantique : Comme au cinéma, il est souvent cantonné à des rôles de héros nobles, limitant sa capacité à explorer des registres plus modernes ou comiques.

Documentation limitée : Contrairement à ses films, ses performances théâtrales, surtout à Bussang, sont moins documentées, rendant leur analyse plus difficile.

Forces et limites de ses performances

Forces

Charisme et élégance : Son physique et sa voix grave font de lui un acteur idéal pour les rôles romanesques, captant l’attention du public.

Intensité émotionnelle : Dans des rôles comme Werther ou Dantès, il excelle à transmettre des émotions complexes, de la passion au désespoir.

Versatilité : Sa capacité à passer de l’aventurier (Le Grand Jeu) au tragédien (Le Roman de Werther) montre une gamme variée).

Limites

Raideur théâtrale : Certains critiques reprochent à son jeu une rigidité héritée du théâtre, moins adaptée au naturalisme du cinéma.

Typecasting : Son image de héros romantique limite parfois ses opportunités pour des rôles plus modernes ou réalistes.

Manque de subversion : Contrairement à Clouzot, ses rôles restent dans un cadre conventionnel, sans explorer les sous-textes sociaux aussi profondément.

Conclusion

Les performances théâtrales de Pierre Richard-Willm, des rôles passionnés à l’Odéon dans La Dame aux camélias à son engagement polyvalent au Théâtre du Peuple de Bussang, révèlent un acteur doté d’une présence scénique remarquable et d’une passion pour les récits romantiques et humanistes. Son style, marqué par une théâtralité classique, s’adapte aux exigences du théâtre populaire à Bussang, où il transcende son image de star cinématographique pour servir l’art communautaire. Bien qu’il n’ait pas joué dans L’Assassin habite au 21, ses performances sous l’Occupation partagent avec le film de Clouzot un rôle d’évasion culturelle, offrant au public un refuge face aux tensions de l’époque. Son héritage théâtral, moins célébré que sa carrière cinématographique, reste une contribution essentielle à la scène française, marquée par l’élégance, l’émotion et l’engagement.

Arletty

Arletty, de son vrai nom Léonie Marie Julie Bathiat, est une actrice française emblématique, née le 15 mai 1898 à Courbevoie (Seine) et morte le 23 juillet 1992 à Paris. Figure majeure du cinéma français des années 1930 à 1950, elle est surtout connue pour ses rôles dans les chefs- d’œuvre du réalisme poétique, notamment Hôtel du Nord (1938) et Les Enfants du paradis (1945) de Marcel Carné. Sa gouaille parisienne, son charme magnétique et sa présence à l’écran en ont fait une icône, malgré une carrière marquée par des controverses liées à l’Occupation.

Débuts et ascension

- Origines : Issue d’un milieu modeste (fille d’un employé des tramways et d’une lingère), Arletty grandit à Paris. Après des études de secrétariat, elle travaille comme sténodactylographe avant de se tourner vers le théâtre et le music-hall, où elle se fait

remarquer pour son charisme et son accent faubourien.

- Premiers pas : Elle débute au cinéma dans les années 1930, notamment avec des rôles secondaires dans La Douceur d’aimer (1930) et Un chien qui rapporte (1932). Sa rencontre avec Marcel Carné et le scénariste Jacques Prévert marque un tournant, lui offrant des rôles taillés pour son tempérament.

- Réalisme poétique : Arletty devient une muse du réalisme poétique, un mouvement cinématographique des années 1930-1940 mêlant lyrisme, mélancolie et portraits de la classe populaire. Dans Hôtel du Nord (1938), elle incarne Raymonde, une prostituée au grand cœur, dont la réplique culte « Atmosphère ! Atmosphère ! » devient légendaire. Dans Les Enfants du paradis (1945), son rôle de Garance, femme libre et énigmatique,

est considéré comme l’un des plus grands du cinéma français.

Carrière et rôles marquants

Arletty a joué dans une cinquantaine de films, alternant comédies, drames et rôles au théâtre.

Parmi ses films notables :

- 1937 : Pension Mimosas (Jacques Feyder) – Rôle d’Inès.

- 1938 : Hôtel du Nord (Marcel Carné) – Raymonde, son premier grand rôle.

- 1939 : Le Jour se lève (Marcel Carné) – Clara, une entraîneuse.

- 1942 : Les Visiteurs du soir (Marcel Carné) – Dominique, une femme fatale

- 1943 : Les Enfants du paradis (Marcel Carné) – Garance, rôle iconique d’une femme libre

au cœur du Paris théâtral du XIXe siècle. - 1945 : L’Air de Paris (Marcel Carné) – Blanche, un rôle plus tardif

Son style, mêlant ironie, sensualité et spontanéité, fait d’elle une actrice unique, capable de passer de la comédie au tragique. Elle excelle dans les rôles de femmes indépendantes, souvent issues du peuple, avec une diction inimitable et un humour mordant.

Controverses et l’Occupation

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Arletty, comme d’autres artistes, continue à travailler sous l’Occupation. Elle fréquente des cercles proches de la collaboration, notamment en raison de sa liaison avec Hans Jürgen Soehring, un officier allemand de la Luftwaffe. Après la Libération, elle est arrêtée en 1944, internée brièvement à Drancy, puis assignée à résidence. Jugée pour « intelligence avec l’ennemi », elle échappe à une condamnation sévère grâce à son aura et à des soutiens dans le milieu artistique. Elle se défend avec panache : « Mon cœur est français, mais mon cul est international ! » Cette période entache temporairement sa carrière, mais elle reprend les tournages dès 1946.Fin de carrière et vie personnelle

- Retour au cinéma et théâtre : Après l’Occupation, Arletty retrouve le succès, notamment avec L’Air de Paris (1954). Elle se consacre davantage au théâtre dans les années 1950-1960, jouant dans des pièces de Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre ou Tennessee Williams.

- Accident et retraite : En 1963, un accident oculaire la rend presque aveugle, mettant fin à sa carrière cinématographique. Elle continue néanmoins le théâtre et fait des apparitions télévisées. Son dernier rôle notable est dans Le Voyage le plus long (1960), un film américain.

- Vie privée : Arletty ne s’est jamais mariée et n’a pas eu d’enfants. Sa liaison avec

Soehring reste la plus médiatisée, mais elle a toujours cultivé une image de femme libre,

refusant les conventions.

Héritage et impact

Arletty incarne l’esprit parisien, avec son verbe haut et son charisme populaire. Ses rôles dans les films de Carné-Prévert, en particulier Les Enfants du paradis, restent des références du cinéma mondial, souvent cités pour leur poésie et leur profondeur. Elle a inspiré des générations d’actrices par sa liberté d’esprit et son authenticité.

- Reconnaissance : Elle reçoit la Légion d’honneur en 1971 et est célébrée comme une icône nationale. En 1995, la Cinémathèque française lui rend hommage avec une rétrospective.

- Controverse persistante : Son attitude pendant l’Occupation reste un sujet débattu, certains y voyant une opportuniste, d’autres une femme prise dans les tumultes de l’époque.

Anecdotes et style

- Répliques cultes : Outre « Atmosphère ! », ses dialogues dans Les Enfants du paradis («L’amour, c’est si simple ») sont entrés dans la culture populaire.

- Personnalité : Arletty était connue pour son franc-parler et son humour. Elle disait : « Je ne suis pas une actrice, je suis une présence. »

- Liens avec d’autres artistes : Proche de Prévert, Cocteau et Sacha Guitry, elle évoluait dans un milieu intellectuel et artistique riche, tout en restant ancrée dans ses racines populaires.

Conclusion Arletty est une légende du cinéma français, dont le talent transcende les

controverses de son époque. Sa voix, son allure et ses rôles de femmes fortes et libres ont

marqué l’histoire culturelle française!

Harry Baur

Harry Baur (1880-1943) est un acteur français de théâtre et de cinéma, considéré comme l’un des plus grands comédiens de son époque. Né le 12 avril 1880 à Paris sous le nom de Henri-Marie Baur, il s’impose par sa présence imposante, sa voix grave et son talent pour incarner des personnages complexes, souvent tragiques, dans des films marquants des années 1930 et du début des années 1940. Sa carrière, écourtée par une fin tragique sous l’Occupation, reste un jalon du cinéma français, où il rivalise avec des contemporains comme Raimu et Louis Jouvet.

Biographie et débuts

Harry Baur naît dans une famille modeste d’origine alsacienne. Après des études au Conservatoire de Marseille, il débute sur les scènes de théâtre amateur avant de se professionnaliser. Il joue dans des pièces classiques et modernes, développant un jeu dramatique intense, marqué par sa voix profonde et son physique robuste (grand, avec un visage expressif).

Dans les années 1910, il se tourne vers le cinéma muet, apparaissant dans des petits rôles, mais c’est avec l’avènement du cinéma parlant que sa carrière décolle, sa voix devenant un atout majeur.

Carrière théâtrale

Baur excelle au théâtre, où il incarne des rôles dans des pièces de Shakespeare, Molière et des auteurs contemporains. Sa diction claire et son charisme en font un acteur respecté, capable de passer du comique au tragique. Il se produit dans des théâtres parisiens prestigieux, comme le Théâtre de l’Odéon, mais c’est au cinéma qu’il atteint une renommée nationale et internationale.

Carrière cinématographique

Harry Baur devient une figure centrale du cinéma français des années 1930, époque dorée du cinéma poétique et réaliste. Il travaille avec des réalisateurs de renom et incarne des personnages historiques, des figures littéraires et des hommes ordinaires avec une intensité dramatique. Parmi

ses films les plus marquants :

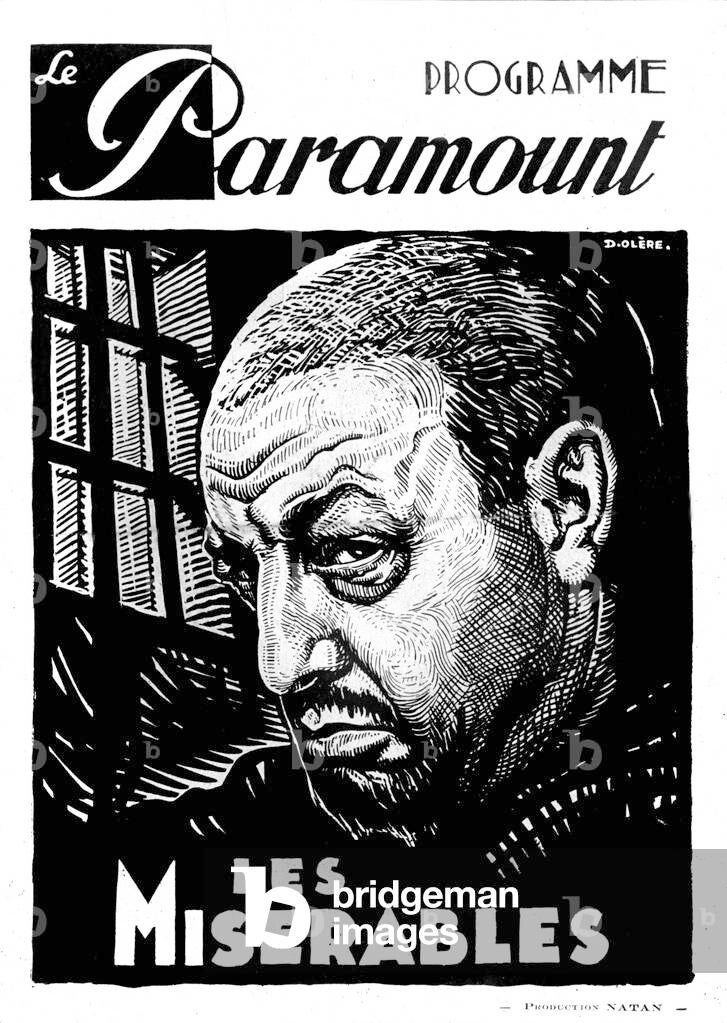

- Les Misérables (1934, réalisé par Raymond Bernard) : Baur livre une interprétation mémorable de Jean Valjean, capturant l’humanité, la souffrance et la rédemption du personnage de Victor Hugo. Sa performance, face à Charles Vanel en Javert, est considérée comme l’une des meilleures adaptations du roman.

- La Tête d’un homme (1933, réalisé par Julien Duvivier) : Dans ce film policier adapté de Simenon, Baur joue un Maigret subtil et introspectif, préfigurant les interprétations futures du célèbre commissaire.

- Poil de Carotte (1932, réalisé par Julien Duvivier) : Il incarne le père tyrannique du jeune Poil de Carotte, dans une performance nuancée qui évite la caricature, révélant les failles du personnage.

- Un grand amour de Beethoven (1936, réalisé par Abel Gance) : Baur prête ses traits à Beethoven, apportant une intensité dramatique à la passion et à la solitude du compositeur. Sa capacité à exprimer la douleur intérieure est saluée.

- Volpone (1941, réalisé par Maurice Tourneur) : Dans cette adaptation de la pièce de Ben Jonson, Baur excelle dans le rôle du rusé Volpone, mêlant comédie et cynisme.

- L’Assassinat du père Noël (1941, réalisé par Christian-Jaque) : Un de ses derniers rôles, où il joue un père Noël mystérieux dans un village enneigé, dans un film teinté de poésie et de suspense.

Style et caractéristiques

- Voix et diction : La voix grave et vibrante de Baur, héritée de son expérience théâtrale, est un pilier de son jeu. Elle lui permet d’incarner des figures autoritaires (comme le père dans Poil de Carotte) ou des âmes tourmentées (Jean Valjean). Sa diction précise, presque musicale, donne du poids à chaque réplique.

- Physique imposant : Grand, avec un visage marqué et des yeux perçants, Baur domine l’écran par sa présence. Il utilise son corps pour exprimer la force (Valjean) ou la fragilité (Beethoven), adaptant sa gestuelle à chaque rôle.

- Versatilité : Baur passe avec aisance de la tragédie (Les Misérables) à la comédie (Volpone), du réalisme (La Tête d’un homme) au lyrisme (Un grand amour de Beethoven). Sa capacité à humaniser des personnages complexes est sa marque de fabrique.

- Émotion contenue : Contrairement à Raimu, dont l’émotion est plus spontanée, ou à Jouvet, plus cérébral, Baur adopte un style intériorisé, où la douleur ou la colère transparaît dans des silences et des regards.

Heritage Fin tragique

Harry Baur reste une figure majeure du cinéma français, admiré pour sa capacité à incarner des personnages historiques et littéraires avec une intensité dramatique. Ses performances dans Les Misérables et Un grand amour de Beethoven sont encore étudiées pour leur profondeur. Sa mort tragique sous l’Occupation en fait un symbole de la résistance culturelle française. Des réalisateurs comme Jean Renoir et des acteurs comme Jean Gabin ont reconnu son influence sur le cinéma réaliste et poétique.

La carrière de Harry Baur est brutalement interrompue sous l’Occupation allemande. En 1942, accusé à tort d’être juif (il était catholique d’origine alsacienne) et soupçonné d’activités de résistance, il est arrêté par la Gestapo avec sa femme. Torturé et emprisonné pendant plusieurs mois, il est relâché en raison de son état de santé, mais meurt le 8 avril 1943 à Paris, probablement des suites de ces épreuves. Sa mort, dans des circonstances troubles, ajoute une aura tragique à sa légende.

RAIMU

Raimu, de son vrai nom Jules Auguste César Muraire (1883-1946), est un acteur français légendaire, considéré comme l’un des plus grands comédiens du théâtre et du cinéma français du XXe siècle. Né le 18 décembre 1883 à Toulon et mort le 20 septembre 1946 à Neuilly-sur-Seine, Raimu s’est imposé par son charisme, son authenticité et sa capacité à incarner des personnages populaires avec une profondeur émotionnelle rare. Symbole du terroir provençal, il a brillé dans des rôles comiques et dramatiques, notamment sous la direction de Marcel Pagnol, avec qui il a formé un duo artistique mythique.

Biographie et débuts

Fils d’un tapissier, Raimu grandit dans un milieu modeste à Toulon. Très jeune, il se passionne pour le spectacle, débutant comme comique troupier dans des café-concert et des cabarets locaux sous le pseudonyme de Raimu, inspiré par un personnage de roman. Malgré des débuts modestes,

souvent dans des rôles de comique méridional, il développe un talent pour la scène, mêlant gouaille provençale, humour et sensibilité. Après des années dans le music-hall, il s’oriente vers le théâtre sérieux à Paris, où il se fait remarquer dans des pièces comme Knock de Jules Romains.

Carrière théâtrale

Raimu excelle au théâtre, où il alterne entre comédie et drame. Il se distingue dans des pièces de boulevard, mais c’est son rôle dans Marius (1929) de Marcel Pagnol, créé au Théâtre de Paris, qui le propulse au rang de star. Son interprétation de César, le patron de bar marseillais, révèle son

génie pour incarner des personnages truculents mais profondément humains. Cette collaboration avec Pagnol marque le début d’une relation artistique fructueuse, qui se prolonge au cinéma.

Carrière cinématographique

Raimu devient une icône du cinéma français des années 1930 et 1940, particulièrement dans les adaptations des œuvres de Pagnol, où il incarne des figures emblématiques du Sud de la France. Parmi ses films les plus marquants :

La Trilogie marseillaise de Marcel Pagnol :

- Marius (1931, réalisé par Alexander Korda) : Raimu y reprend le rôle de César, père autoritaire mais tendre, dans une fresque sur l’amour et les rêves à

Marseille. Sa performance, pleine de verve et d’émotion, est inoubliable. - Fanny (1932, réalisé par Marc Allégret) : Il approfondit le personnage de César, mêlant humour et douleur face aux drames familiaux

- César (1936, réalisé par Pagnol) : Écrit directement pour le cinéma, ce film conclut la trilogie avec un Raimu au sommet, notamment dans les scènes

émouvantes avec son fils Marius.

- La Femme du boulanger (1938, réalisé par Pagnol) : Raimu incarne Aimable, un boulanger cocu mais digne, dans une performance mêlant comique et pathétique. Ce rôle, souvent considéré comme son chef-d’œuvre, lui vaut une reconnaissance internationale, notamment aux États-Unis, où le critique du New York Times le qualifie de « plus grand acteur du monde ».

- L’Homme au chapeau rond (1946, réalisé par Pierre Billon) : L’un de ses derniers rôles, où il montre sa capacité à jouer des personnages plus sombres, dans un registre dramatique.

Raimu travaille aussi avec d’autres réalisateurs, comme Sacha Guitry (Faisons un rêve, 1936) et Henri Decoin (Les Inconnus dans la maison, 1942), prouvant sa versatilité au-delà du répertoire provençal.

Style et caractéristiques

Authenticité méridionale : Raimu incarne l’âme du Midi avec son accent chantant, sa gestuelle expressive et sa verve naturelle. Il transforme l’exagération comique en vérité humaine, rendant ses personnages universels.

- Équilibre entre comique et dramatique : Capable de faire rire avec une réplique cinglante ou de bouleverser dans une scène de désespoir, Raimu excelle dans les rôles où l’humour cache une profonde mélancolie.

- Voix et diction : Sa voix rocailleuse et son phrasé provençal, même dans des rôles parisiens, donnent une couleur unique à ses performances.

- Humanité : Raimu apporte une tendresse et une vulnérabilité à ses personnages, qu’ils soient bourrus (César) ou naïfs (le boulanger), touchant le public par sa sincérité.

Héritage

Raimu est mort subitement d’une crise cardiaque en 1946, à 62 ans, laissant une empreinte indélébile. Marcel Pagnol dira de lui : « Il était le meilleur de nous tous. » Son style, mélange de gouaille populaire et de sensibilité universelle, a influencé des générations d’acteurs. Des cinéastes comme Jean Renoir ou Orson Welles l’admiraient pour sa capacité à « faire vivre un personnage en un regard ». Le théâtre municipal de Toulon porte son nom, et ses films, notamment la trilogie marseillaise, restent des classiques du cinéma français.

Analyse de la voix de Raimu

Raimu (Jules Auguste César Muraire, 1883-1946) est célébré pour sa voix unique, un élément central de son identité artistique qui a contribué à faire de lui une icône du théâtre et du cinéma français. Sa voix, marquée par l’accent provençal, une texture rocailleuse et une expressivité naturelle, est un outil essentiel de son jeu d’acteur, capable de transmettre une gamme d’émotions allant de l’humour truculent à la profonde mélancolie. Voici une analyse détaillée de sa voix, de ses caractéristiques, de son utilisation et de son impact dans ses performances.

- Accent provençal : Né à Toulon, Raimu conserve un accent méridional distinctif, avec ses intonations chantantes, ses voyelles allongées et ses inflexions chaleureuses. Cet accent, typique de la Provence, donne à sa voix une couleur locale immédiatement reconnaissable, même dans des rôles non provençaux. Par exemple, dans Marius (1931), son phrasé marseillais pour le personnage de César ancre le film dans l’univers du Vieux- Port, renforçant l’authenticité du cadre.

- Texture rocailleuse : La voix de Raimu est grave, légèrement rauque, avec une qualité presque rugueuse qui reflète son passé de comique troupier et sa vie dans un milieu populaire. Cette texture ajoute une dimension d’humanité brute à ses personnages, les rendant accessibles et universels.

- Clarté et puissance : Malgré son accent marqué, Raimu articule avec une clarté remarquable, héritée de ses années au théâtre. Sa voix porte naturellement, ce qui est essentiel dans les grandes salles ou dans les films de l’époque, où la prise de son était parfois rudimentaire.

- Rythme et musicalité : Sa diction est rythmée, presque musicale, avec des accélérations dans les moments comiques et des pauses dramatiques pour souligner l’émotion. Cette musicalité provient de son expérience dans le café-concert, où il apprenait à captiver un public par des variations de tempo.

Utilisation dans ses performances

Raimu utilise sa voix comme un instrument dramatique, adaptant son ton, son volume et son rythme pour refléter la psychologie de ses personnages et les intentions des scènes. Voici comment il exploite sa voix dans différents contextes :

Comédie et gouaille

Dans des rôles comme César dans la Trilogie marseillaise (Marius, Fanny, César), Raimu déploie une voix tonitruante et enjouée, pleine de verve. Ses éclats de colère ou ses tirades comiques, comme la célèbre scène de la partie de cartes dans Marius, sont portés par des montées en intensité et un débit rapide, ponctué d’exclamations provençales (« Bougre de foutriquet ! »). Sa voix devient une arme comique, amplifiant l’humour par son exagération contrôlée et son accent chantant.

Pathos et émotion

Raimu excelle dans les moments dramatiques, où sa voix s’adoucit et prend une tonalité grave, presque tremblante. Dans La Femme du boulanger (1938), lorsqu’Aimable, le boulanger cocu, exprime sa douleur face à l’abandon de sa femme, sa voix ralentit, devient plus sourde, avec des inflexions brisées qui traduisent une vulnérabilité déchirante. Ce contraste entre la truculence habituelle et ces moments d’introspection vocale rend ses performances bouleversantes.

Ironie et sous-texte

Raimu utilise des inflexions ironiques pour suggérer des intentions cachées ou des émotions complexes. Dans Les Inconnus dans la maison (1942), son personnage d’avocat alcoolique parle avec une voix traînante, légèrement nasillarde, qui laisse deviner à la fois la désillusion et une intelligence aiguisée. Cette subtilité vocale enrichit les rôles dramatiques, montrant sa capacité à dire une chose tout en en suggérant une autre.

Adaptation au théâtre et au cinéma

Au théâtre, où il joue dans de vastes salles comme le Théâtre de Paris, Raimu projette sa voix avec force pour atteindre le public, une technique qu’il adapte au cinéma en modulant son intensité pour les micros. Dans César (1936), par exemple, il baisse le volume dans les scènes intimistes (comme les échanges avec Fanny), utilisant un ton presque chuchoté pour créer une proximité émotionnelle, tout en conservant la chaleur de son accent.

Utilisation dans ses performances

- Authenticité et universalité : La voix de Raimu, avec son accent provençal et sa texture brute, donne une impression d’authenticité qui touche un large public. Les spectateurs, qu’ils soient parisiens ou provinciaux, se reconnaissent dans ses personnages populaires, comme César ou le boulanger, grâce à cette voix ancrée dans le terroir mais universelle

par son humanité. - Reconnaissance internationale : Les critiques, notamment aux États-Unis après La Femme du boulanger, louent sa voix comme un élément clé de son génie. Le critique américain Otis Ferguson écrit en 1939 que « la voix de Raimu, avec ses grondements et ses éclats, est une symphonie à elle seule ». Son accent, loin d’être un obstacle, devient une signature qui transcende les barrières culturelles.

- Comparaison avec d’autres acteurs : Par rapport à Louis Jouvet, dont la voix est plus ciselée et intellectuelle, celle de Raimu est plus terrienne et instinctive. Si Jouvet excelle dans la précision et l’ironie, Raimu mise sur l’émotion brute et la spontanéité, ce qui le rend unique dans le paysage cinématographique français.

Techniques et influences

- Formation dans le café-concert : Les années de Raimu dans les cafés-concerts de Toulon et Marseille façonnent sa voix, lui apprenant à capter l’attention avec des inflexions exagérées et des ruptures de ton. Cette expérience donne à sa voix une énergie théâtrale qu’il conserve au cinéma.

- Influence de Pagnol : Marcel Pagnol, qui écrit pour Raimu en exploitant son accent et sa verve, l’encourage à utiliser sa voix comme un prolongement du caractère provençal. Les dialogues de la Trilogie marseillaise sont conçus pour mettre en valeur ses intonations chantantes et ses éclats comiques.

- Adaptation au cinéma parlant : Dans les années 1930, avec l’avènement du cinéma parlant, Raimu tire parti des avancées techniques pour nuancer son jeu vocal.Contrairement à certains acteurs de théâtre qui peinent à s’adapter, il module sa voix pour les gros plans, où un murmure peut être aussi puissant qu’un cri.

Héritage vocal

La voix de Raimu reste l’une des plus emblématiques du cinéma français. Elle incarne l’âme du Midi, mais aussi une humanité universelle qui continue de résonner. Des acteurs comme Fernandel ou Jean Gabin, bien que différents, s’inspirent de son naturel et de sa capacité à faire vivre un personnage par la voix seule. Ses enregistrements, notamment dans La Femme du boulanger ou Marius, sont étudiés pour leur expressivité et leur authenticité.

Conclusion : La voix de Raimu est un pilier de son art, un mélange d’authenticité provençale, de puissance théâtrale et de finesse émotionnelle. Capable de faire rire avec une tirade truculente ou de bouleverser avec un murmure poignant, elle donne vie à des personnages inoubliables comme César ou le boulanger. Son accent, sa texture rocailleuse et sa musicalité naturelle en font une signature unique, qui transcende les époques et les frontières.

Jean Gabin

De son vrai nom Jean Alexis Moncorgé, c’est l’une des figures les plus emblématiques du cinéma français, né le 17 mai 1904 à Paris et mort le 15 novembre 1976 à Neuilly-sur-Seine. Acteur au charisme brut et à la présence magnétique, il a incarné l’archétype de l’homme du peuple, tour à tour héros tragique, voyou ou honnête homme, dans plus de 90 films sur cinq décennies. Sa carrière, marquée par le réalisme poétique des années 1930, des rôles de gangster dans les années 1950-1960, et une aura de patriarche à la fin de sa vie, en fait une légende du cinémamondial.

Débuts et ascension (années 1920-1930)

- Origines : Fils d’artistes de music-hall (son père était chanteur d’opérette sous le nom de Ferdinand Gabin), Jean Gabin grandit à Mériel (Val-d’Oise). Peu attiré par les études, il travaille comme employé de bureau et manoeuvre avant d’entrer dans le milieu du spectacle via des petits rôles au théâtre et au music-hall, notamment aux Folies Bergère.

- Premiers rôles au cinéma : Gabin débute au cinéma dans des films muets dès 1928 (Les Lions), mais c’est avec l’avènement du parlant qu’il se fait remarquer. Son premier rôle notable est dans Chacun sa chance (1930). Sa voix grave et son naturel à l’écran séduisent rapidement

- Réalisme poétique : Dans les années 1930, Gabin devient la muse du réalisme poétique, un mouvement cinématographique mêlant lyrisme, mélancolie et portraits de la classe ouvrière. Ses collaborations avec des réalisateurs comme Julien Duvivier, Marcel Carné et Jean Renoir marquent cette période :

1935 : Golgotha (Julien Duvivier) – Il incarne Ponce Pilate, un rôle secondaire mais marquant dans une fresque religieuse où Robert Le Vigan joue Jésus.

1936 : La Bandera (Julien Duvivier) – Rôle de Pierre Gilieth, un légionnaire en fuite, qui établit son image d’antihéros tragique.

1936 : Les Bas-fonds (Jean Renoir) – Il joue Pépel, un voleur au grand cœur, face à Louis Jouvet.

1937 : Pépé le Moko (Julien Duvivier) – Son rôle de gangster romantique à Alger devient iconique, faisant de lui une star internationale.

1937 : La Grande Illusion (Jean Renoir) – En tant que lieutenant Maréchal, un prisonnier de guerre, Gabin livre une performance humaniste dans ce chef- d’œuvre pacifiste.

1938 : Le Quai des brumes (Marcel Carné) – Son rôle de déserteur amoureux (Jean) face à Michèle Morgan consacre son image d’amant tragique.

1939 : Le Jour se lève (Marcel Carné) – Il incarne François, un ouvrier acculé par le destin, dans un film devenu un classique du réalisme poétique.

Ces films, portés par des dialogues de Jacques Prévert et une mise en scène soignée, font de Gabin l’incarnation de l’homme ordinaire confronté à des destins tragiques, avec une authenticité et une intensité rares.Pendant et après la Seconde Guerre mondiale (1940-1949)

- Exil aux États-Unis : En 1941, fuyant l’Occupation, Gabin s’exile à Hollywood, où iltourne deux films (Moontide en 1942 et The Impostor en 1944), mais sa carrière américaine est un échec, en partie à cause de son accent et de son refus de se conformer aux standards hollywoodiens. Sa liaison avec Marlene Dietrich, rencontrée à cette époque, marque sa vie personnelle.

- Retour en France : De retour en 1943, Gabin s’engage dans les Forces françaises libres, servant comme chef de char dans la 2e DB du général Leclerc. Il participe à la libération de la France, ce qui renforce son image patriotique. Après la guerre, il reprend sa carrière avec Martin Roumagnac (1946), aux côtés de Dietrich, mais le film est un échec.

- Période creuse : Les années 1940 sont difficiles pour Gabin, alors que le réalisme poétique s’essouffle et que son image de jeune premier s’estompe. Des films comme Miroir (1947) ou Au-delà des grilles (1949) rencontrent un succès mitigé.

Renaissance et rôles de gangster. (années 1950-1960)

Gabin effectue un retour triomphal dans les années 1950, réinventant son image en incarnant des personnages plus mûrs, souvent des figures d’autorité ou des gangsters charismatiques :

- 1954 : Touchez pas au grisbi (Jacques Becker) – Son rôle de Max, un truand vieillissant, redéfinit son image et marque le renouveau du film noir français.

- 1955 : Razzia sur la chnouf (Henri Decoin) – Il joue un baron de la drogue, consolidant son statut d’icône du polar.

- 1956 : La Traversée de Paris (Claude Autant-Lara) – En tant que Grandgil, un trafiquant au marché noir, il forme un duo mémorable avec Bourvil.

- 1958 : Maigret tend un piège (Jean Delannoy) – Gabin incarne le célèbre commissaire Maigret, un rôle qu’il reprendra plusieurs fois.

- 1959 : Les Grandes Familles (Denys de La Patellière) – Il joue un patriarche bourgeois, montrant sa polyvalence.

- 1961 : Le Président (Henri Verneuil) – Dans le rôle d’un homme politique inspiré de Clemenceau, il excelle dans un registre dramatique.

- 1963 : Mélodie en sous-sol (Henri Verneuil) – Face à Alain Delon, il incarne un braqueur expérimenté, dans un film devenu culte.

Cette période voit Gabin s’entourer de jeunes acteurs comme Delon et Belmondo, devenant une figure tutélaire du cinéma français.

Dernières années et patriarche (1960-1976)

Dans les années 1960-1970, Gabin, désormais sexagénaire, incarne des rôles de figures paternelles, de patrons ou de personnages marqués par la sagesse et l’autorité :

- 1969 : Le Clan des Siciliens (Henri Verneuil) – Il joue Vittorio Manalese, chef d’une famille mafieuse, face à Delon et Ventura.

- 1971 : Le Chat (Pierre Granier-Deferre) – Son rôle de mari aigri face à Simone Signoret lui vaut des éloges.

- 1973 : L’Affaire Dominici (Claude Bernard-Aubert) – Il incarne Gaston Dominici, dans un rôle dramatique inspiré d’un fait divers.

- 1976 : L’Année sainte (Jean Girault) – Son dernier film, une comédie où il joue un évadé de prison.

Gabin continue également à jouer au théâtre, notamment dans La Soif (1960), et prête sa voix à des narrations, comme dans Un singe en hiver (1962).

Style et impact

- Style de jeu : Gabin se distingue par son naturel, sa voix grave et son économie de gestes. Capable de passer de l’émotion contenue à la colère explosive, il incarne des personnages authentiques, souvent des hommes ordinaires confrontés à des dilemmes moraux ou sociaux.

- Image publique : Symbole de la France populaire, Gabin représente l’ouvrier, le soldat, le voyou ou le patriarche avec une sincérité qui touche toutes les générations. Ses collaborations avec des réalisateurs comme Renoir, Carné, Duvivier et Becker ont produit des chefs-d’œuvre intemporels.

- Reconnaissance : Gabin reçoit deux César d’honneur (1976, posthume) et de nombreuses distinctions internationales, comme l’Ours d’argent à Berlin pour Le Chat (1971). Ses films, comme La Grande Illusion et Les Enfants du paradis (où il joue un second rôle), sont classés parmi les plus grands du cinéma mondial.

Vie personnelle

- Mariages et famille : Gabin se marie trois fois : avec Gaby Basset (1925-1930), Suzanne Marguerite Jeanne Mauchain (1933-1939), et Dominique Fournier (1949-1976), avec qui il a trois enfants. Sa vie privée, marquée par des liaisons (notamment avec Dietrich), reste discrète.

- Passions : Passionné d’agriculture, Gabin achète une ferme en Normandie où il élève des chevaux, reflet de son amour pour la simplicité et la terre.

Héritage

Jean Gabin est une icône intemporelle, dont l’influence perdure dans le cinéma français et international. Il a incarné la France dans ses contradictions : populaire et tragique, rebelle et autoritaire, sensible et viril. Comme le disait Marcel Carné : « Gabin, c’est la France. »

Louis Jouvet

Louis Jouvet (1887-1951) est un acteur, metteur en scène et directeur de théâtre français, figure majeure du théâtre et du cinéma français du XXe siècle. Né le 24 décembre 1887 à Crozon (Finistère), il se destine d'abord à des études de pharmacie avant de se consacrer pleinement au

théâtre, sa véritable passion. Carrière théâtrale Jouvet intègre le Conservatoire d'art dramatique de Paris, mais c'est sous l'égide

de Jacques Copeau, au Théâtre du Vieux-Colombier, qu'il développe son art. Il devient un acteur et metteur en scène reconnu pour son approche rigoureuse et son engagement envers un théâtre intellectuel et poétique. En 1923, il prend la direction de la Comédie des Champs-Élysées, puis,

en 1934, celle du Théâtre de l'Athénée, qui portera plus tard son nom. Il se distingue par ses mises en scène novatrices des œuvres de Molière, Jean Giraudoux, et Marcel Pagnol, entre autres. Sa diction précise, son charisme et sa capacité à incarner des personnages complexes marquent son

style.

Carrière cinématographique

Au cinéma, Louis Jouvet brille dans des films devenus des classiques du cinéma français, souvent sous la direction de réalisateurs comme Marcel Carné ou Jean Renoir. Parmi ses rôles les plus emblématiques:

- L’Hôtel du Nord (1938) : il incarne le cynique et émouvant M.Edmond.

- La Fin du jour (1939) : il joue un acteur vieillissant dans une maison de retraite pour comédiens.

- Drôle de drame (1937) : il excelle dans un rôle comique aux côtés de Michel Simon.

- Quai des Orfèvres (1947) : il interprète un inspecteur de police avec une humanité nuancée.

Sa présence à l’écran, marquée par son regard perçant et sa voix caractéristique, lui permet de passer avec aisance du drame à la comédie.

Style et héritage

Louis Jouvet était connu pour sa rigueur intellectuelle, son amour des textes et sa capacité à révéler la profondeur psychologique des personnages.

Il a formé de nombreux acteurs et a influencé le théâtre moderne par son exigence artistique. Il est également l’auteur d’ouvrages sur le théâtre, comme Réflexions du comédien et Témoignages sur le théâtre, où il partage sa vision de l’art dramatique.

Il s’éteint le 16 août 1951 à Paris, laissant derrière lui un héritage immense dans le théâtre et le cinéma français. Le Théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet perpétue sa mémoire.

Ses mises en scène

Louis Jouvet, en tant que metteur en scène, a marqué le théâtre français par son approche novatrice, sa fidélité aux textes et sa capacité à révéler leur profondeur tout en modernisant leur interprétation. Voici un aperçu de ses principales mises en scène, centrées sur son travail au théâtre, notamment à la Comédie des Champs-Élysées (1923-1934) et au Théâtre de l’Athénée (à partir de 1934) :

Principales mises en scène

1. Œuvres de Jean Giraudoux

Jouvet entretenait une collaboration étroite avec Giraudoux, dont il a mis en scène plusieurs pièces majeures, contribuant à leur succès :

- Siegfried (1928) : Première grande collaboration avec Giraudoux, cette pièce explore l’identité et la mémoire à travers une mise en scène sobre mais puissante,

mettant en valeur le texte poétique. - Amphitryon 38 (1929) : Jouvet excelle dans l’équilibre entre comédie et mythologie, avec une scénographie élégante qui souligne l’humour et la

modernité du texte. - Intermezzo (1933) : Une pièce onirique où Jouvet met en avant une atmosphère féerique, jouant sur les contrastes entre réalisme et fantastique.

- La Guerre de Troie n’aura pas lieu (1935) : Chef-d’œuvre pacifiste de Giraudoux, cette mise en scène est saluée pour sa tension dramatique et son esthétique épurée, reflétant les inquiétudes de l’entre-deux-guerres.

- Ondine (1939) : Jouvet crée une ambiance poétique et visuelle, avec des décors et des éclairages qui amplifient le lyrisme du texte.

2. Molière, un répertoire de prédilection

Jouvet avait une passion pour Molière, qu’il considérait comme un modèle de théâtre vivant. Il a monté plusieurs de ses pièces, cherchant à en renouveler l’interprétation tout en respectant leur essence :

- L’École des femmes (1936) : Jouvet propose une mise en scène moderne, centrée sur la psychologie des personnages, avec une attention particulière à la diction et au rythme.

- Dom Juan (1947) : Sa vision audacieuse met en avant la dimension philosophique et subversive du texte, avec un décor minimaliste qui laisse la

place au jeu des acteurs.

- Tartuffe : Jouvet insistait sur l’équilibre entre comédie et critique sociale, utilisant des décors simples pour accentuer la force du texte.

3. Autres auteurs

- Knock de Jules Romains (1923) : Cette pièce, créée à la Comédie des Champs- Élysées, est un triomphe. Jouvet, qui joue également le rôle-titre, met en scène une satire mordante avec une énergie comique et une précision dans la direction

d’acteurs. - Les Fourberies de Scapin de Molière : Une mise en scène vive et enjouée, où Jouvet met l’accent sur la théâtralité et le rythme effréné de la comédie.

- Le Soulier de satin de Paul Claudel (1943) : Bien que complexe, cette pièce monumentale bénéficie de la vision de Jouvet, qui orchestre une fresque théâtrale ambitieuse, mêlant mysticisme et passion.

Style de mise en scène

- Fidélité au texte : Jouvet accordait une importance primordiale aux mots, travaillant la diction et le rythme pour révéler la musicalité et la profondeur des dialogues.

- Sobriété et modernité : Ses décors étaient souvent minimalistes, mettant en avant les acteurs et le texte plutôt que des effets spectaculaires. Il utilisait des éclairages et des costumes pour créer des atmosphères subtiles.

- Direction d’acteurs : Il guidait ses comédiens avec précision, insistant sur l’intériorité des personnages et la vérité émotionnelle, tout en valorisant la discipline collective.

- Équilibre entre tradition et innovation : Jouvet modernisait les classiques sans les dénaturer, rendant les textes accessibles tout en explorant leur universalité.

Héritage

Les mises en scène de Jouvet ont influencé le théâtre français par leur rigueur et leur élégance. Son travail avec Giraudoux a redéfini le théâtre poétique, tandis que ses interprétations de Molière ont montré comment les classiques pouvaient rester vivants. Il a également formé une troupe d’acteurs fidèles, transmettant sa vision à travers des tournées internationales, notamment en Amérique latine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Louis Jouvet, figure emblématique du théâtre et du cinéma français, est connu non seulement pour son talent, mais aussi pour sa personnalité exigeante, son humour et son dévouement à l’art dramatique. Voici quelques anecdotes révélatrices de sa vie et de son caractère :L’exigence du

maître.

Jouvet était réputé pour sa rigueur envers ses acteurs. Lors des répétitions de Siegfried (1928), il passait des heures à travailler chaque intonation et chaque geste, parfois au point d’épuiser sa troupe. Une anecdote raconte qu’un jeune acteur, excédé par ses remarques incessantes, lui lança :

« Mais enfin, Monsieur Jouvet, que voulez-vous de moi ? » Jouvet répondit calmement : « Je veux que vous soyez vrai, et c’est la chose la plus difficile au monde. » Cette phrase est devenue une sorte de maxime illustrant son approche du jeu théâtral.

Une réplique improvisée dans Drôle de drame

Une réplique improviséDans le film Drôle de drame (1937) de Marcel Carné, Jouvet joue le rôle de l’archevêque Archibald Soper.

Lors d’une scène, il improvise la célèbre réplique : « Bizarre, bizarre… » en réponse à Michel Simon. Cette réplique, non prévue dans le scénario, est devenue iconique, reflétant son sens de l’humour et sa capacité à enrichir un rôle par des touches spontanées. Jouvet aurait ensuite plaisanté en disant que cette réplique était « la seule chose que les gens retiendront de sa performance ».

Son amour pour Molière

Jouvet vouait une admiration sans borne à Molière, qu’il considérait comme le plus grand dramaturge. Lors d’une tournée en Amérique latine pendant la Seconde Guerre mondiale, il insista pour jouer L’École des femmes dans des conditions difficiles, malgré des salles parfois à moitié vides. Un soir, alors qu’un spectateur bruyant perturbait la représentation, Jouvet interrompit la pièce, fixa l’homme du regard et lança : « Monsieur, Molière mérite mieux que vos bavardages ! » Le public éclata de rire, et l’incident renforça sa réputation de défenseur passionné du théâtre.

Le pharmacien devenu acteur

Avant de se consacrer au théâtre, Jouvet étudiait la pharmacie. Une anecdote amusante raconte qu’il utilisait ses connaissances médicales pour impressionner ses collègues comédiens. Lors

d’une tournée, un acteur de sa troupe se plaignit de maux de ventre. Jouvet, avec un sérieux théâtral, lui prescrivit un « remède » à base de tisane et de repos, ajoutant : « Si ça ne marche pas, c’est que vous jouez mal la maladie ! » Cette facétie montre son humour pince-sans-rire, même dans des situations inattendues.

La tournée sud-américaine sous l’Occupation

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jouvet et sa troupe partirent en tournée en Amérique latine pour échapper à l’Occupation allemande et continuer à promouvoir le théâtre français. Lors d’une représentation au Brésil, un problème technique causa une panne d’électricité. Sans se démonter, Jouvet fit apporter des lampes à pétrole et poursuivit la représentation à la lueur des flammes, transformant l’incident en un moment poétique. Il déclara ensuite : « Le théâtre, c’est comme l’amour : il suffit d’une étincelle pour qu’il vive. »e dans Drôle de drame

Sa relation avec Giraudoux

Jouvet et Jean Giraudoux partageaient une amitié profonde, mais leurs tempéraments différaient. Une anecdote raconte qu’au cours des répétitions de La Guerre de Troie n’aura pas lieu (1935), Giraudoux, toujours très littéraire, voulait ajouter des tirades complexes. Jouvet, pragmatique, lui aurait dit : « Jean, tes mots sont magnifiques, mais il faut que les acteurs puissent les dire sans trébucher ! » Cette tension amicale illustre leur complémentarité : Giraudoux apportait la poésie, Jouvet la mise en vie.

Un dernier acte héroïque

Peu avant sa mort en 1951, Jouvet répétait Le Diable et le Bon Dieu de Jean-Paul Sartre à l’Athénée. Malgré une santé déclinante, il refusait de ralentir, disant à ses proches : « Le théâtre est ma médecine. » Lors d’une répétition, il s’effondra dans son théâtre, victime d’une crise cardiaque. Cette fin tragique, sur la scène qu’il aimait tant, renforça son image de comédien jusqu’au-boutiste.

Ce que ces anecdotes révèlent

Ces histoires montrent un Jouvet à la fois exigeant, passionné et doté d’un humour subtil. Sa rigueur et son amour du texte, combinés à une capacité à transformer les imprévus en moments de grâce, ont fait de lui une légende. Elles soulignent aussi son rôle de passeur, toujours au service du théâtre et des auteurs qu’il admirait.