Le Comte de Monte-Cristo (1943) de Robert Vernay

Le Comte de Monte-Cristo (1943), réalisé par Robert Vernay et adapté du roman d’Alexandre Dumas, est une production française en deux parties (Edmond Dantès et Le Châtiment), avec Pierre Richard-Willm dans le rôle-titre d’Edmond Dantès. Sorti sous l’Occupation allemande, ce film est une fresque romanesque qui combine aventure, vengeance et drame, tout en s’inscrivant dans le contexte historique et culturel de l’époque.

Fiches Techniques

Pierre Richard-Willm : Edmond Dantès / Le Comte de Monte-Cristo

Michèle Alfa : Mercédès

Aimé Clariond : Monsieur de Villefort

Marcel Herrand : Bertuccio

Ermete Zacconi : L'abbé Faria

Alexandre Rignault : Caderousse

Henri Bosc : Fernand, Comte de Morcerf

Jacques Baumer : Noirtier

Marie-Hélène Dasté : Madame de Villefort

André Fouché : Benedetto

René Bergeron : Le policier

Yves Deniaud : Pénélan

Fred Pasquali : Joannès

Joffre : Dantès père

Paul Faivre : Emmanuel Brissard

Lia Amanda : Haydée

Jean Marais : Rôle mineur (non crédité dans certaines sources)

Roger Pigaut : Rôle secondaire

Jacques Castelot : Rôle secondaire

Daniel Ivernel : Rôle secondaire

Folco Lulli : Rôle secondaire

Noël Roquevert

Synopsis

Le film suit l’histoire d’Edmond Dantès (Pierre Richard-Willm), un jeune marin marseillais trahi par ses proches : Danglars (Aimé Clariond), Fernand Mondego (Henri Bosc) et Caderousse (André Fouché). Accusé à tort de bonapartisme en 1815, il est

emprisonné au Château d’If. Après 14 ans, il s’évade grâce à l’abbé Faria (Jean Worms), qui lui révèle l’existence d’un trésor sur l’île de Monte-Cristo. Devenu riche et sous l’identité du Comte de Monte-Cristo, Dantès orchestre une vengeance méthodique contre ses ennemis, tout en renouant avec son ancienne fiancée, Mercédès (Michèle Alfa).

- L’Occupation allemande : Produit sous l’Occupation par Pathé, le film s’inscrit dans une période où le cinéma français est soumis à la censure de Vichy et des autorités allemandes. Contrairement à L’Assassin habite au 21 (1942, produit par la Continental Films), Le Comte de Monte-Cristo évite tout sous-texte politique explicite, se concentrant sur une adaptation romanesque pour offrir une évasion au public.

- Choix du roman : L’histoire de Dumas, avec ses thèmes de trahison, de justice et de vengeance, résonne avec les sentiments d’injustice et de résistance dans la France de 1943, bien que le film reste apolitique pour éviter la censure.

- Production ambitieuse : Divisé en deux parties (Edmond Dantès et Le Châtiment), le film est une superproduction pour l’époque, avec des décors soignés, un casting prestigieux et une durée totale de trois heures, visant à concurrencer les épopées hollywoodiennes.

Thèmes principaux

- La vengeance : Le cœur du récit est la quête de vengeance d’Edmond Dantès contre ceux qui l’ont trahi. Ce thème, central au roman de Dumas, prend une résonance particulière sous l’Occupation, où le public pouvait y voir une métaphore implicite de la lutte contre l’oppression, bien que le film évite toute référence directe.

- La justice et la morale : Le film explore l’ambiguïté morale de la vengeance. Dantès, transformé en un justicier implacable, oscille entre justice et cruauté, posant la question de la légitimité de ses actions. Cette tension reflète les dilemmes moraux de l’époque, où la collaboration et la résistance divisaient la société.

- La trahison : La trahison, qu’elle soit personnelle (Fernand, amoureux de Mercédès) ou professionnelle (Danglars, jaloux de la promotion de Dantès), est un moteur narratif. Ce thème fait écho à l’atmosphère de méfiance sous l’Occupation, également présente dans L’Assassin habite au 21.

- L’évasion et la rédemption : L’évasion de Dantès du Château d’If et sa transformation en Monte-Cristo symbolisent un renouveau, offrant une catharsis au public confronté aux privations de la guerre. Sa rédemption finale, teintée de pardon, contraste avec la noirceur de L’Assassin habite au 21.

- L’amour et le sacrifice : La relation entre Dantès et Mercédès, marquée par la séparation et les retrouvailles, explore l’amour sacrifié face au devoir et à la vengeance, un motif romantique typique du cinéma de l’époque.

Devise du livre de Monte-Cristo : « Attendre et espérer »

Mise en scène et style

- Esthétique romanesque : Robert Vernay adopte un style classique, avec des décors soignés (le port de Marseille, le Château d’If, les salons parisiens) qui recréent l’univers de Dumas. Les costumes et la reconstitution historique renforcent l’aspect épique.

- Rythme et structure : La division en deux parties permet une narration ample, fidèle au roman. La première partie (Edmond Dantès) se concentre sur la trahison et l’emprisonnement, tandis que la seconde (Le Châtiment) développe la vengeance. Le rythme, parfois lent, privilégie les dialogues et les confrontations dramatiques.

- Cinématographie : La mise en scène est fonctionnelle, sans les innovations visuelles de Clouzot dans L’Assassin habite au 21. Cependant, des scènes comme l’évasion du Château d’If utilisent des jeux d’ombres et des plans dramatiques pour accentuer le suspense.

- Musique : La partition de René Cloërec accompagne l’émotion et l’aventure, renforçant l’atmosphère romanesque sans égaler la tension psychologique des thrillers de l’époque.

Performances

Pierre Richard-Willm (Edmond Dantès) :

- Performance : Richard-Willm livre une interprétation magistrale, captant la dualité de Dantès : la naïveté du jeune marin dans la première partie et la froideur calculatrice du Comte dans la seconde. Son charisme, sa voix grave et son regard intense rendent crédible la transformation du personnage.

- Évolution du rôle : Il excelle dans les scènes d’emprisonnement, où son désespoir est palpable, et dans les confrontations finales, où il incarne une autorité implacable. Sa théâtralité, parfois critiquée dans d’autres films, convient parfaitement au registre épique.

- Comparaison : Contrairement au rôle pragmatique de Pierre Fresnay dans L’Assassin habite au 21, Richard-Willm adopte une approche plus romanesque, en phase avec son image de héros noble (Le Grand Jeu, La Duchesse de Langeais).

Michèle Alfa (Mercédès) :

Alfa apporte une sensibilité touchante à Mercédès, incarnant une femme déchirée entre amour et devoir. Sa chimie avec Richard-Willm renforce l’aspect tragique de leur relation.

Aimé Clariond (Danglars),

Henri Bosc (Fernand), André Fouché (Caderousse) : Les antagonistes sont interprétés avec conviction, Clariond en particulier offrant une performance nuancée en banquier ambitieux et manipulateur.

Jean Worms (Abbé Faria) :

Worms apporte une sagesse émouvante à l’abbé, renforçant le lien mentor-disciple avec Dantès.

Pierre Richard-Wilm

Edmond Dantès

Michèle Alfa

Mercédès

Aimé Clariond

Danglars

Jean Worms

Abbé Faria

Contexte historique et sous-texte

- Évasion sous l’Occupation : Comme L’Assassin habite au 21, Le Comte de Monte- Cristo est produit sous l’Occupation, mais son cadre historique (XIXe siècle) et son genre romanesque le rendent apolitique en surface. Cependant, le thème de la vengeance contre l’injustice peut être lu comme une métaphore implicite de la résistance face à l’oppression allemande ou vichyste, offrant une catharsis au public.

- Comparaison avec L’Assassin habite au 21 : Clouzot utilise le suspense et la satire pour refléter la méfiance et les tensions sociales de 1942, tandis que Vernay mise sur l’évasion romanesque. Le huis clos de la pension dans L’Assassin contraste avec l’ampleur épique de Monte-Cristo, mais les deux films répondent au besoin d’évasion du public, tout en glissant des résonances subtiles avec l’époque (suspicion dans L’Assassin,

justice dans Monte-Cristo). - Censure et réception : Produit par Pathé, et non par la Continental Films, le film évite les accusations de collaboration qui touchent Clouzot. À sa sortie, il est un succès populaire, grâce à son récit captivant et au charisme de Richard-Willm, offrant un contraste avec la noirceur des thrillers de l’époque.

Réception et impact

- À sa sortie : Le film est bien reçu en 1943, attirant un large public grâce à son adaptation fidèle du roman de Dumas et à la popularité de Richard-Willm. Les critiques louent la performance du casting et l’ampleur de la production, bien que certains notent un rythme

inégal. - Influence : Cette adaptation, l’une des premières majeures du roman au cinéma, reste une référence, bien que surpassée en notoriété par des versions ultérieures (comme celle de 1954 avec Jean Marais). Elle influence le genre de l’épopée historique française.

- Postérité : Aujourd’hui, le film est apprécié pour son ambition et la performance de Richard-Willm, bien que sa mise en scène classique soit parfois jugée moins audacieuse que les œuvres de Clouzot ou d’Ophüls. Sa restauration permet de redécouvrir son charme romanesque.

Forces

Une adaptation fidèle et ambitieuse du roman de Dumas, capturant son esprit épique. La performance nuancée de Pierre Richard-Willm, qui porte le film par sa dualité. Des décors et costumes soignés, renforçant l’immersion historique. Une résonance émotionnelle avec le public de l’Occupation, grâce aux thèmes de

justice et de rédemption.

Limites

Une mise en scène parfois conventionnelle, manquant de l’audace visuelle de Clouzot ou d’Ophüls.

Un rythme inégal, surtout dans la seconde partie, où certaines intrigues secondaires ralentissent l’action.

Une théâtralité marquée, héritée du jeu de Richard-Willm et du style de l’époque, qui peut sembler datée.

Lien avec Pierre Richard-Willm et L’Assassin habite au 21

Pierre Richard-Willm : Son rôle d’Edmond Dantès est l’un des sommets de sa carrière, montrant sa capacité à incarner un héros complexe, passant de la vulnérabilité à la froideur. Comparé à son travail théâtral (La Dame aux camélias) ou à d’autres films (Le Grand Jeu), ce rôle combine son intensité dramatique et son charisme romanesque.

Comparaison avec L’Assassin habite au 21 : Les deux films, sortis sous l’Occupation, illustrent des approches différentes du cinéma français. L’Assassin utilise le suspense et la satire pour refléter la méfiance sociale, tandis que Monte-Cristo offre une évasion romanesque, avec un héros justicier qui contraste avec l’inspecteur pragmatique de Pierre Fresnay. Richard-Willm, absent de L’Assassin, incarne un idéal héroïque, tandis que Clouzot explore une modernité plus cynique.

Conclusion

Le Comte de Monte-Cristo (1943) de Robert Vernay est une adaptation ambitieuse et fidèle du roman de Dumas, portée par la performance magistrale de Pierre Richard-Willm dans le rôle d’Edmond Dantès. Avec ses thèmes de vengeance, de justice et de rédemption, le film offre une

évasion romanesque au public de l’Occupation, tout en résonnant subtilement avec les injustices de l’époque. Comparé à L’Assassin habite au 21, il privilégie l’épopée historique sur le suspense psychologique, mais partage un rôle de catharsis dans un contexte oppressif. La mise en scène

classique et le charisme de Richard-Willm en font un classique du cinéma français, dont l’héritage perdure comme un témoignage de l’art sous contraintes.

Analyse des décors

Analyse des décors du film Le Comte de Monte-Cristo (1943) de Robert VernayLes décors du

film Le Comte de Monte-Cristo (1943), réalisé par Robert Vernay avec Pierre Richard-Willm

dans le rôle-titre, jouent un rôle essentiel dans la recréation de l’univers romanesque d’Alexandre

Dumas, tout en s’inscrivant dans les contraintes de production du cinéma français sous

l’Occupation. Divisé en deux parties (Edmond Dantès et Le Châtiment), le film transporte le

spectateur du Marseille du début du XIXe siècle aux salons parisiens, en passant par la prison du Château d’If et l’île de Monte-Cristo. Cette analyse examine le style, la fonction narrative et symbolique des décors, leur impact sur l’esthétique du film, et leur lien avec le contexte

historique, en tenant compte de votre intérêt pour L’Assassin habite au 21 (1942) et Pierre

Richard-Willm.

Contexte de production et contraintes

- Cinéma sous l’Occupation : Produit par Pathé en 1943, Le Comte de Monte-Cristo est une superproduction réalisée sous les contraintes de l’Occupation allemande, marquée par des restrictions matérielles (pénuries de pellicule, de matériaux) et la censure de Vichy. Les décors, bien que soignés, reflètent ces limitations, s’appuyant sur des studios (notamment à Nice) et une reconstitution historique plutôt que des lieux réels.

- Ambition épique : Contrairement à L’Assassin habite au 21, qui utilise un décor confiné (une pension de famille) pour créer une atmosphère de huis clos, Le Comte de Monte- Cristo vise une ampleur épique, nécessitant une variété de décors pour couvrir les multiples lieux du roman de Dumas (Marseille, Château d’If, Rome, Paris).

- Direction artistique : Les décors, conçus par René Renoux, s’inscrivent dans la tradition du cinéma français des années 1940, privilégiant une esthétique théâtrale et romanesque, avec une attention particulière aux détails historiques pour immerger le spectateur dans le XIXe siècle.

Les principaux décors et leur analyse à Marseille et le port (début du film)

Description : Le film s’ouvre sur le port de Marseille, où Edmond Dantès, jeune marin, revient à bord du Pharaon. Les décors recréent un Marseille vibrant, avec des quais animés, des voiliers et des tavernes (comme celle de Caderousse).

Analyse

Fonction narrative : Ces décors établissent le cadre initial de l’histoire, ancrant Dantès dans un monde populaire et maritime. Le port symbolise la liberté et

l’espoir, contrastant avec l’emprisonnement à venir.

Esthétique : Les quais, reconstitués en studio, utilisent des toiles peintes et des éléments en bois pour évoquer l’activité portuaire. Les détails (cordages, barils, costumes de marins) renforcent l’authenticité, malgré les limites techniques.

Symbolisme : Le port représente l’innocence de Dantès avant sa trahison, un espace lumineux et ouvert qui contraste avec les décors sombres de la prison.

Contexte : Sous l’Occupation, ce décor maritime peut évoquer un désir d’évasion, un thème partagé avec L’Assassin habite au 21, bien que ce dernier

utilise un cadre urbain plus claustrophobique.

Le Château d’If

Description : La prison du Château d’If, où Dantès est emprisonné pendant 14 ans, est un décor clé, représenté par des cachots humides, des murs de pierre massifs et des tunnels sombres.

Fonction narrative : Le Château d’If est le lieu de la transformation de Dantès, où il passe de l’innocence à la détermination vengeresse. Les scènes avec l’abbé Faria (creusement du tunnel, transmission du secret du trésor) s’appuient sur ce décor oppressant.

Esthétique : Les murs en pierre, éclairés par des torches ou des rais de lumière, créent une atmosphère gothique. Les ombres et les angles serrés (inspirés du cinéma expressionniste) accentuent le sentiment d’enfermement, rappelant les techniques visuelles de Clouzot dans L’Assassin habite au 21 (par exemple, les scènes nocturnes dans la pension).

Symbolisme : Le cachot incarne l’injustice et l’isolement, des thèmes résonnant avec le public de 1943, confronté à l’oppression et aux emprisonnements sous Vichy. L’évasion de Dantès, spectaculaire, symbolise une forme de résistance spirituelle.

Contexte : Ce décor, par son universalité, évite toute référence directe à l’Occupation, mais son atmosphère d’enfermement peut refléter les sentiments

d’oppression collective.

L’île de Monte-Cristo

Description : L’île, où Dantès découvre le trésor de l’abbé Faria, est représentée par des grottes rocailleuses et des paysages maritimes, reconstitués en studio avec des toiles peintes et des éléments naturels (rochers, sable).

Fonction narrative : Ce décor marque la renaissance de Dantès, qui passe de prisonnier à homme riche et puissant. La découverte du trésor est un moment

clé, symbolisant la transformation du personnage.

Esthétique : Les grottes, éclairées par des jeux de lumière dramatiques, évoquent un espace mythique, presque irréel. Les limitations techniques

(décors en carton-pâte) sont compensées par une mise en scène qui privilégie l’émotion et l’aventure.

Symbolisme : L’île représente l’espoir et la liberté retrouvée, un contraste frappant avec le Château d’If. Pour le public de l’Occupation, cet espace d’évasion peut symboliser un rêve de libération.

Contexte : L’exotisme de l’île, bien que modeste par rapport aux productions hollywoodiennes, répond au besoin d’évasion du public, similaire à l’effet du

suspense léger dans L’Assassin habite au 21.

Les salons parisiens (seconde partie)

Description : Dans Le Châtiment, les décors se déplacent vers les salons bourgeois et aristocratiques de Paris, où Monte-Cristo orchestre sa vengeance.

Ces espaces incluent des intérieurs opulents (maison de Danglars, théâtre) et des lieux publics comme des salles de bal.

Fonction narrative : Les salons parisiens incarnent le pouvoir et la corruption des antagonistes (Danglars, Villefort, Fernand). Ils servent de théâtre à la

vengeance de Monte-Cristo, où il manipule les élites.

Esthétique : Les décors, avec leurs lustres, rideaux de velours et meubles d’époque, recréent l’opulence du XIXe siècle. Bien que limités par les contraintes de l’Occupation, ils utilisent des détails (miroirs, dorures) pour suggérer la richesse.

Symbolisme : Ces espaces contrastent avec la simplicité du Marseille initial, soulignant la transformation sociale de Dantès. Ils reflètent également la façade d’une société corrompue, un thème qui fait écho à la duplicité sociale dans L’Assassin habite au 21.

Contexte : Les salons, en mettant en scène une élite décadente, peuvent être lu comme une critique implicite des élites collaborationnistes, bien que le film reste apolitique pour éviter la censure.

Lieux secondaires (Rome, théâtre, tribunal)

Description : Le film inclut des décors comme les rues de Rome (où Monte-Cristo rencontre Albert, le fils de Mercédès) et un tribunal (pour le procès de Villefort).

Fonction narrative : Ces lieux élargissent l’ampleur géographique du récit, renforçant son caractère épique. Le théâtre, où Monte-Cristo manipule ses

ennemis, est un espace de mise en scène symbolique de sa vengeance.

Esthétique : Les rues de Rome, reconstituées en studio, utilisent des toiles peintes pour suggérer l’exotisme. Le tribunal, avec ses colonnes et son ambiance

solennelle, accentue le drame de la justice.

Symbolisme : Le théâtre symbolise la manipulation, un thème central du film, tandis que le tribunal incarne la quête de justice, résonnant avec le public de 1943 confronté à l’arbitraire de Vichy.

Fonction des décors dans le film

- Immersion romanesque : Les décors, bien que limités par les moyens de l’époque, recréent fidèlement l’univers de Dumas, transportant le spectateur du port populaire de Marseille aux salons parisiens. Ils renforcent l’aspect épique et romanesque, essentiel pour captiver un public en quête d’évasion.

- Contraste narratif : Les décors évoluent avec le personnage de Dantès : les espaces ouverts et lumineux de Marseille cèdent la place à l’enfermement du Château d’If, puis à l’opulence des salons parisiens, reflétant sa transformation d’innocent à justicier.

- Symbolisme émotionnel : Chaque décor porte une charge émotionnelle : l’oppression du cachot, l’espoir de l’île, la corruption des salons. Ces contrastes amplifient l’arc narratif de Dantès, incarné par la performance de Pierre Richard-Willm.

- Évasion pour le public : Sous l’Occupation, les décors exotiques et historiques offrent une évasion, similaire à l’effet du huis clos divertissant de L’Assassin habite au 21, bien que dans un registre plus grandiose.

Comparaison avec L’Assassin habite au 21

Confinement vs ampleur : L’Assassin habite au 21 utilise un décor unique (la pension de famille) pour créer une atmosphère claustrophobique de suspense et de satire sociale, reflétant la méfiance de l’Occupation. Le Comte de Monte-Cristo, en revanche, mise sur une variété de décors pour une fresque épique, offrant une évasion dans un passé romanesque.

Esthétique : Les décors de L’Assassin sont réalistes et fonctionnels, avec des jeux d’ombres pour le suspense, tandis que ceux de Monte-Cristo sont plus théâtraux, utilisant des toiles peintes et des reconstitutions pour évoquer le XIXe siècle.

Sous-texte historique : Dans L’Assassin, la pension symbolise la société occupée, marquée par la suspicion. Dans Monte-Cristo, les décors (notamment le Château d’If et les salons) évoquent l’injustice et la corruption, avec des parallèles implicites à l’Occupation, mais de manière moins directe.

Rôle des décors : Les deux films utilisent les décors pour amplifier leurs thèmes (L’Assassin : méfiance ; Monte-Cristo : vengeance), mais Monte-Cristo privilégie une esthétique romanesque, en phase avec le style de Pierre Richard-Willm.

Contexte technique et artistique

- Contraintes de l’Occupation : Les pénuries de matériaux limitent l’ampleur des décors, qui s’appuient sur des studios et des toiles peintes plutôt que sur des extérieurs réels. Malgré cela, René Renoux parvient à créer une illusion convaincante, notamment pour le Château d’If et les salons.

- Influence théâtrale : Les décors, souvent statiques, reflètent l’esthétique théâtrale du cinéma français des années 1940, un trait partagé avec L’Assassin habite au 21, mais amplifié dans Monte-Cristo par l’ambition épique.

- Rôle de Pierre Richard-Willm : La prestance de Richard-Willm, mise en valeur par les décors (par exemple, son entrée majestueuse dans les salons comme Monte-Cristo), compense les limites techniques, rendant les espaces vivants par sa présence.

Forces et limites des décors

Une reconstitution soignée du XIXe siècle, immersive malgré les contraintes. Une progression visuelle (Marseille, prison, salons) qui suit l’arc narratif de

Dantès. Un symbolisme fort, amplifiant les thèmes de l’injustice, de la liberté et de la vengeance. Une contribution à l’évasion, essentielle pour le public de 1943.

Une certaine artificialité due aux décors de studio et aux toiles peintes, typiques de l’époque. Moins d’innovation visuelle comparée à L’Assassin habite au 21, qui utilise les ombres et les angles pour le suspense. Une échelle modeste par rapport aux superproductions modernes, limitée par les ressources de l’Occupation.

Conclusion

Les décors de Le Comte de Monte-Cristo (1943) sont un pilier de son ambition romanesque, recréant l’univers de Dumas avec une attention aux détails historiques et une progression symbolique qui reflète la transformation d’Edmond Dantès, porté par la performance de Pierre Richard-Willm. Du port de Marseille au Château d’If, en passant par l’île de Monte-Cristo et les salons parisiens, les décors soutiennent une narration épique, offrant une évasion au public de l’Occupation. Comparés à L’Assassin habite au 21, ils privilégient l’ampleur sur le confinement, mais partagent un rôle de catharsis dans un contexte oppressif. Malgré les contraintes techniques, les décors de René Renoux, alliés à la mise en scène de Vernay, font de ce film une fresque visuelle mémorable, ancrée dans le patrimoine du cinéma français.

Contexte de production et contraintes

Cinéma sous l’Occupation : Réalisé sous l’Occupation allemande, Le Comte de Monte- Cristo est une superproduction de Pathé, soumise aux restrictions matérielles de l’époque (pénuries de tissu, ressources limitées). Malgré cela, les costumes, probablement conçus sous la supervision de la direction artistique de René Renoux, sont soignés, utilisant des techniques de réutilisation et des matériaux disponibles pour recréer l’élégance du XIXe

siècle.

Ambition romanesque : Les costumes visent à plonger le spectateur dans l’univers de Dumas, couvrant des milieux variés (marins, prisonniers, aristocrates) et des périodes distinctes (1815 à 1838). Ils contrastent avec les costumes réalistes et contemporains de L’Assassin habite au 21, qui reflètent la vie urbaine des années 1940.

Fonction esthétique : Les costumes, combinés aux décors, renforcent l’aspect épique du film, offrant une évasion visuelle essentielle pour un public confronté aux privations de l’Occupation.

Les principaux costumes et leur analyse Edmond Dantès, marin (première partie : Edmond Dantès)

Description : Au début du film, Dantès, jeune marin du Pharaon, porte un uniforme de marin typique du début du XIXe siècle : veste bleu marine à boutons dorés, chemise blanche, pantalon ajusté et éventuellement un foulard ou une casquette. Ces vêtements sont simples mais soignés, reflétant son statut modeste mais honorable.

Fonction narrative : L’uniforme de marin ancre Dantès dans son milieu populaire et maritime, symbolisant son innocence et sa vitalité avant la trahison.

Il contraste avec ses costumes ultérieurs, marquant son évolution sociale.

Esthétique : Les couleurs sobres (bleu, blanc) et les détails pratiques (boutons, coupe fonctionnelle) évoquent l’authenticité du port de Marseille. Les costumes, bien que modestes, mettent en valeur la prestance de Pierre Richard-Willm, avec sa silhouette élancée.

Symbolisme : La simplicité des vêtements reflète la pureté de Dantès, en opposition à la corruption des antagonistes. Cette innocence visuelle prépare le

contraste avec sa transformation en Monte-Cristo.

Contexte : Pour le public de 1943, ce costume évoque un idéal de liberté et d’honnêteté, un écho à un passé idéalisé face aux tensions de l’Occupation.

Edmond Dantès, prisonnier au Château d’If

Description : Emprisonné au Château d’If, Dantès porte des vêtements déchirés et usés : une chemise en lambeaux, un pantalon élimé, et parfois des chaînes ou des bandages, reflétant son statut de prisonnier.

Fonction narrative : Ces costumes illustrent la déchéance de Dantès, soulignant son désespoir et sa souffrance physique et morale. Ils marquent un tournant dans son arc narratif, de l’espoir à l’abandon.

Esthétique : Les tissus dégradés et les couleurs ternes (gris, beige sale) renforcent l’atmosphère oppressante du cachot, en écho aux décors sombres. La

dégradation physique de Pierre Richard-Willm (cheveux en désordre, barbe naissante) est accentuée par ces costumes.

Symbolisme : Les vêtements déchirés symbolisent l’injustice et l’isolement, des thèmes résonnant avec le public de l’Occupation, confronté aux

emprisonnements arbitraires sous Vichy. L’évasion de Dantès, nu dans un sac jeté à la mer, marque une renaissance visuelle.

Contexte : Ce costume, par son universalité, évite tout lien direct avec l’Occupation, mais son imagerie d’enfermement peut refléter les sentiments

d’oppression collective, contrairement aux costumes modernes et bourgeois de L’Assassin habite au 21.

Le Comte de Monte-Cristo (seconde partie : Le Châtiment)

Description :Après avoir découvert le trésor, Dantès adopte l’identité du Comte de Monte-Cristo, portant des costumes opulents : redingotes noires ou sombres, gilets brodés, chemises à jabot, cravates soignées et capes élégantes. Il incarne l’aristocrate mystérieux, parfois agrémenté d’accessoires comme une canne ou des gants.

Fonction narrative : Ces costumes reflètent la transformation de Dantès en un homme riche et puissant, orchestrant sa vengeance avec froideur. Ils marquent son ascension sociale et son contrôle sur son destin.

Esthétique : Les tenues, inspirées de la mode masculine des années 1830, utilisent des tissus riches (velours, soie) et des coupes ajustées pour souligner

l’élégance de Pierre Richard-Willm. Les couleurs sombres (noir, bordeaux) renforcent son aura de justicier implacable.

Symbolisme : Le contraste entre la simplicité du marin et l’opulence du comte illustre la dualité du personnage : innocence perdue contre pouvoir acquis. Les costumes aristocratiques symbolisent aussi la façade sociale, un thème partagé avec la pension hypocrite de L’Assassin habite au 21.

Contexte : L’élégance des costumes offre une évasion visuelle au public de 1943, confronté aux rationnements. Elle peut aussi refléter, de manière implicite, une critique des élites collaborationnistes, bien que le film reste apolitique.

Mercédès

Description : Mercédès (Michèle Alfa) porte des robes simples mais élégantes dans la première partie, en tant que fiancée de Dantès, avec des tissus clairs (blanc, bleu pastel) et des coupes modestes. Dans la seconde partie, mariée à Fernand Mondego, elle adopte des robes aristocratiques, ornées de dentelles et de bijoux, reflétant son statut de comtesse.

Fonction narrative : Les costumes de Mercédès suivent son évolution sociale, de la jeune femme populaire à l’aristocrate mélancolique. Ils soulignent son

amour perdu pour Dantès et son sacrifice.

Esthétique : Les robes de la première partie, simples mais féminines, mettent en valeur la douceur de Michèle Alfa. Dans la seconde partie, les tenues plus

sophistiquées (corsets, jupes amples) contrastent avec son désespoir intérieur.

Symbolisme : Les costumes aristocratiques de Mercédès symbolisent son emprisonnement dans un mariage sans amour, un écho à l’enfermement de

Dantès. Ce thème de façade sociale résonne avec L’Assassin habite au 21, où les pensionnaires cachent leurs véritables intentions.

Contexte : Les robes opulentes, bien que limitées par les pénuries, offrent une évasion visuelle, renforçant l’aspect romanesque du film.

Les antagonistes (Danglars, Fernand, Villefort, Caderousse)

Description : Les ennemis de Dantès portent des costumes reflétant leurs statuts et leurs vices. Danglars (Aimé Clariond), banquier, arbore des costumes bourgeois (redingotes, gilets brodés). Fernand (Henri Bosc), devenu comte de Morcerf, porte des uniformes militaires ornés puis des tenues aristocratiques. Villefort (Marcel Herrand) est vêtu de toges de magistrat ou de costumes sobres de notable. Caderousse (André Fouché), plus modeste, porte des vêtements de taverne usés.

Fonction narrative : Les costumes distinguent les antagonistes selon leurs rôles sociaux, tout en soulignant leur corruption. Ils contrastent avec l’évolution de Dantès, mettant en lumière leur hypocrisie.

Esthétique : Les tenues bourgeoises et aristocratiques, avec leurs détails (dorures, médailles), reflètent l’opulence et le pouvoir, tandis que les vêtements

usés de Caderousse évoquent sa marginalité.

Symbolisme : Les costumes des antagonistes incarnent la façade sociale, un thème clé du film, similaire à la duplicité des pensionnaires dans L’Assassin

habite au 21. Ils symbolisent une société corrompue, que Monte-Cristo cherche à démanteler.

Contexte : Ces costumes, en mettant en scène des élites décadentes, peuvent être lus comme une critique implicite des élites collaborationnistes, bien que le film évite tout message politique explicite.

Knock ou Le Triomphe de la médecine, 1951

Film français de comédie satirique réalisé par Guy Lefranc, sorti le 21 mars 1951. Adapté de la pièce de théâtre éponyme de Jules Romains (1923), il met en vedette Louis Jouvet dans le rôle principal du Dr Knock, un personnage qu’il avait déjà interprété sur scène dès 1923 et dans une première adaptation cinématographique en 1933,

Fiches Techniques

Titre : Knock

Réalisation : Guy Lefranc

Scénario : Georges Neveux, d’après la pièce de Jules Romains

Direction artistique : Louis Jouvet

Musique : Paul Misraki

Photographie : Claude Renoir

Montage : Louisette Hautecoeur

Production : Jacques Roitfeld (Les Productions Jacques Roitfeld, La Société des Films

Sirius)

Durée : 98 minutes

Sortie : 21 mars 1951 (France)

Genre : Comédie satirique

Format : Noir et blanc, 35 mm, son mono, ratio 1.37:1

Lieu de tournage : Neauphle-le-Château (Yvelines, France) pour les extérieurs

Synopsis

Dans le village rural de Saint-Maurice, où les habitants sont en parfaite santé, le Dr Parpalaid, médecin local, prend sa retraite, laissant sa place au Dr Knock (Louis Jouvet). Ce dernier, un

charlatan brillant et manipulateur, découvre que la clientèle est quasi inexistante en raison de la bonne santé des villageois.

Déterminé à faire fortune, Knock instaure des consultations gratuites

le lundi pour attirer les patients et les convainc, par un savant mélange de charisme et de pseudo-science, qu’ils sont tous malades, même les plus robustes.

Sa devise : « Un homme sain est un

malade qui s’ignore. »

Bientôt, l’hôtel du village devient une clinique, le pharmacien prospère, et même le Dr Parpalaid, de retour temporairement, finit alité après un « diagnostic » de Knock.

Le village, transformé en gigantesque hôpital, adule son nouveau médecin, qui s’enrichit tout en imposant une tyrannie médicale.

La devise de Knock : « Un homme sain est un

malade qui s’ignore. »

Analyse et style

Le film est une adaptation fidèle de la pièce de Jules Romains, dont l’humour grinçant et la satire sociale résonnent encore aujourd’hui. Louis Jouvet domine l’écran par sa présence magnétique, sa

diction ciselée et son jeu subtil, oscillant entre ironie, cynisme et autorité charismatique.

Sa performance est souvent qualifiée de « one-man show », reléguant presque le réalisateur Guy

Lefranc à un rôle secondaire. La célèbre réplique « Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? »est devenue emblématique, illustrant l’habileté de Knock à manipuler ses patients.

La mise en scène de Lefranc, bien que jugée parfois peu inventive par rapport à la version de 1933, repose sur une esthétique sobre et efficace, avec des décors ruraux simples et une

photographie en noir et blanc signée Claude Renoir, qui accentue l’atmosphère ironique.

La satire vise non seulement la crédulité des foules, mais aussi le pouvoir des institutions médicales et la

manipulation psychologique, préfigurant des thèmes modernes sur la désinformation et l’autorité.

Certains critiques notent toutefois que le film manque de la dimension inquiétante de la pièce

originale, optant pour une approche plus comique que sombre.

Reception

Knock (1951) fut un succès au box-office en France, porté par la popularité de Jouvet et les dialogues percutants de la pièce.

Les critiques saluent unanimement la performance de Jouvet,

considéré comme l’âme du film, bien que certains reprochent à la réalisation un manque d’audace par rapport à la version théâtrale ou à l’adaptation de 1933.

Le film reste une référence pour son

humour et sa réflexion sur la manipulation, souvent comparé à Le Malade imaginaire de Molière.

Heritage

Knock (1951) reste une œuvre marquante du cinéma français d’après-guerre, portée par le talent de Jouvet et la pertinence de la satire de Romains. Une nouvelle adaptation sortira en 2017 avec Omar Sy, mais la version de 1951 conserve une place particulière pour sa fidélité au texte et

l’interprétation inoubliable de Jouvet.

Analyse de la satire dans le film Knock (1951)

La satire dans Knock (1951), réalisé par Guy Lefranc et adapté de la pièce Knock ou le Triomphe de la médecine de Jules Romains, est un élément central qui donne au film sa force comique et sa pertinence sociale. À travers le personnage du Dr Knock, brillamment incarné par Louis Jouvet,

le film déploie une critique mordante de la crédulité humaine, de l’autorité médicale et des mécanismes de manipulation psychologique. Voici une analyse détaillée de la satire dans le film, en examinant ses cibles, ses procédés et son impact.1. Cibles de la satireLa satire de Knock

s’attaque à plusieurs aspects de la société, avec une portée qui transcende son contexte des années 1920-1950 pour rester pertinente aujourd’hui :

- La crédulité humaine: Le film moque la facilité avec laquelle les habitants de Saint-Maurice se laissent convaincre par Knock qu’ils sont malades. Malgré leur bonne santé initiale, ils succombent à ses discours pseudo-scientifiques, comme lorsqu’il persuade un paysan robuste qu’un simple « chatouillement » est le signe d’une pathologie grave. Cette crédulité reflète une critique universelle des foules manipulables, prêtes à croire une

figure d’autorité sans esprit critique.

- L’autorité médicale: Knock incarne une caricature du médecin tout-puissant, utilisant un jargon savant et une posture d’expertise pour asseoir son pouvoir. Sa devise, « Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore », parodie l’idée que la médecine peut pathologiser la vie quotidienne. Le film critique l’abus de pouvoir médical, un thème d’actualité à une époque où la profession gagnait en prestige, mais aussi où les charlatans prospéraient.

- La manipulation et le pouvoir du verbe: La satire vise également les techniques de manipulation psychologique. Knock utilise un

mélange de charisme, de rhétorique et de mise en scène (consultations gratuites, diagnostics dramatisés) pour créer une dépendance collective. Sa transformation du village en une « clinique géante » illustre comment un individu peut instrumentaliser la peur et la suggestion pour dominer une communauté. - Les institutions locales: Le film égratigne les figures d’autorité du village, comme le pharmacien Mousquet (Pierre Renoir), qui s’enrichit grâce à Knock, ou l’instituteur Bernard (Pierre Bertin), qui s’oppose mollement avant de céder. Ces personnages incarnent une bourgeoisie rurale

complice, par intérêt ou faiblesse, du système instauré par Knock.

La société de consommation naissante: Bien que moins explicite, la satire touche à l’émergence d’une société où tout peut être monétisé, y compris la santé. Knock transforme les villageois en clients, anticipant les dérives de la médicalisation excessive et de la commercialisation de la médecine.

2. Procédés satiriques

Le film utilise plusieurs procédés pour amplifier sa satire, portés par le texte de Romains, la mise

en scène et la performance de Jouvet :

L’exagération comique: La transformation absurde du village en un hôpital géant, où même les bien-portants dorment avec des thermomètres, est une hyperbole qui ridiculise la crédulité collective. L’exagération atteint son comble lorsque le Dr Parpalaid, un médecin rationnel, devient

lui-même une victime de Knock, soulignant l’universalité de la manipulation.

L’ironie verbale: Les dialogues, particulièrement ceux de Knock, sont truffés d’ironie. Sa réplique culte, «Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? », feint une sollicitude médicale tout en révélant son absurdité. Jouvet excelle dans cette ironie, utilisant une diction précise et un ton faussement sérieux pour accentuer le ridicule des diagnostics.

- La caricature: Knock est une caricature du charlatan savant, mais aussi du leader charismatique. Ses manières théâtrales, son regard perçant et ses gestes calculés (portés par le jeu de Jouvet) en font une figure à la fois séduisante et inquiétante. Les villageois, eux, sont caricaturés comme des moutons crédules, prêts à suivre n’importe quelle autorité.

Le contraste: Le film joue sur le contraste entre la santé initiale du village et l’hypocondrie généralisée induite par Knock. Ce contraste est visuel (le village paisible devient une « clinique »grouillante) et narratif (le Dr Parpalaid, symbole de la médecine honnête, est ridiculisé par Knock). Ce procédé amplifie l’absurde et souligne l’efficacité de la manipulation.

L’humour noir: La satire flirte avec l’humour noir, notamment dans la manière dont Knock exploite la peur de la maladie et de la mort. Le film ne va pas jusqu’à l’aspect dystopique de la pièce, mais conserve une pointe de malaise, comme dans la scène où le village entier se soumet à des traitements inutiles.

Rôle de Louis Jouvet dans la satire

Louis Jouvet est l’âme de la satire dans le film. Sa performance donne vie au Dr Knock avec une ambiguïté fascinante : il est à la fois un manipulateur cynique et un personnage presque sympathique par son intelligence et son charisme. Sa diction, précise et rythmée, transforme les tirades pseudo-scientifiques en moments de comédie pure, tout en laissant transparaître une menace sous-jacente. Jouvet, qui avait incarné Knock sur scène pendant des années, apporte une profondeur au personnage, faisant de lui non seulement un charlatan, mais aussi un miroir des

failles humaines.

- À l’époque (1951): Sorti dans un contexte d’après-guerre où la médecine moderne gagnait en influence, le film résonne comme une mise en garde contre l’abus d’autorité et la médicalisation excessive. La performance de Jouvet, décédé peu après, ajoute une aura tragique au film, renforçant son impact. Les spectateurs de l’époque apprécient l’humour, mais certains critiques notent que la satire est moins incisive que dans la pièce, le film privilégiant la comédie au détriment de la dimension inquiétante.

- Aujourd’hui : La satire reste d’actualité, notamment dans un monde où la désinformation, les fake news et la surmédicalisation sont des enjeux majeurs. Knock préfigure les figures modernes de manipulateurs, qu’ils soient publicitaires, politiques ou pseudo-experts. La critique de la crédulité collective s’applique aux phénomènes de panique sanitaire ou aux dérives de l’industrie pharmaceutique. La réplique « Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore » est devenue proverbiale, illustrant la pérennité du message.

Limites de la satire dans le film

- Comparé à la pièce de Jules Romains, le film adoucit légèrement la satire. La mise en scène de Guy Lefranc, plus conventionnelle que l’approche théâtrale de Jouvet, mise sur l’humour et la performance de l’acteur principal plutôt que sur une exploration profonde des aspects dystopiques.

La pièce originale insistait davantage sur la menace totalitaire du contrôle social par Knock, un aspect atténué dans le film pour privilégier une comédie accessible. Certains critiques estiment que cette légèreté limite la portée critique, bien que la performance de Jouvet compense largement.

Conclusion

La satire de Knock (1951) repose sur une critique brillante de la crédulité, de l’abus d’autorité médicale et des mécanismes de manipulation. Grâce à l’écriture incisive de Romains, à la mise en scène efficace et surtout à la prestation magistrale de Louis Jouvet, le film transforme une réflexion sociale en une comédie savoureuse, tout en posant des questions universelles sur la confiance et le pouvoir. Si la satire perd un peu de sa noirceur par rapport à la pièce, elle gagne en accessibilité, portée par l’humour et la présence inoubliable de Jouvet.

La Femme du boulanger, 1938

La Femme du boulanger est un film français réalisé par Marcel Pagnol, sorti le 7 septembre 1938. Adapté d’un épisode du roman Jean le Bleu de Jean Giono, ce film est une comédie dramatique devenue un classique du cinéma français, porté par la performance légendaire de Raimu dans le rôle du boulanger Aimable Castanier. Tourné en noir et blanc, le film mêle humour provençal, satire sociale et émotion universelle, ancré dans le décor pittoresque d’un village du Sud de la France. Il est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de Pagnol et l’un des rôles les plus marquants de Raimu.

Fiches Techniques

Titre : La Femme du boulanger

Réalisation et scénario : Marcel Pagnol, d’après un épisode de Jean le Bleu de Jean Giono

Production : Les Films Marcel Pagnol

Musique : Vincent Scotto

Photographie : Georges Benoît, Willy Faktorovitch

Montage : Suzanne de Troeye

Durée : 133 minutes (2h13)

Sortie : 7 septembre 1938 (France)

Genre : Comédie dramatique

Format : Noir et blanc, 35 mm, son mono, ratio 1.37:1

Lieu de tournage : Village du Castellet (Var, France) pour les extérieurs, studios de Marseille pour les intérieurs

Synopsis

Dans un petit village provençal, Aimable Castanier (Raimu), un boulanger d’âge mûr, s’installe avec sa jeune et belle épouse, Aurélie (Ginette Leclerc). Les villageois, d’abord sceptiques, sont vite conquis par son pain délicieux. Cependant, Aurélie, insatisfaite de son mariage, s’enfuit avec un jeune berger, Dominique (Charles Moulin). Le boulanger, dévasté par cet abandon, sombre dans la dépression, néglige son four et cesse de faire du pain, au grand dam du village, qui dépend de lui. Les habitants, menés par le curé (Robert Vattier), l’instituteur (Robert Bassac) et le marquis (Fernand Charpin), se mobilisent pour ramener Aurélie, non par compassion, mais pour

retrouver leur pain. La quête pour récupérer la femme du boulanger révèle les rivalités, les mesquineries et la solidarité du village, tandis qu’Aimable oscille entre désespoir et dignité. La conclusion, empreinte de tendresse et d’ironie, interroge le pardon et l’amour.

Analyse et style

La Femme du boulanger est un bijou de comédie dramatique, où Pagnol excelle à mêler humour, émotion et observation sociale. Le film repose sur plusieurs forces :

- Performance de Raimu : Raimu livre une interprétation magistrale, considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire du cinéma français. Son Aimable est à la fois comique (ses monologues sur le pain, sa naïveté face aux ragots) et bouleversant (sa douleur face à l’infidélité d’Aurélie). Sa voix rocailleuse, son accent provençal et ses silences expressifs donnent une profondeur universelle au personnage. La scène où il compare son four à son cœur brisé (« Le four, il est comme moi, il ne peut plus travailler ») est un sommet

d’émotion.

- Réalisme provençal : Pagnol ancre le film dans un décor authentique, avec des dialogues savoureux imprégnés de l’argot et de l’humour méridional. Les extérieurs, tournés au Castellet, capturent la lumière et l’ambiance de la Provence, tandis que la musique de Vincent Scotto renforce l’atmosphère chaleureuse.

- Satire sociale : Le film moque les hypocrisies et les rivalités villageoises, incarnées par les disputes entre le curé et l’instituteur ou les commérages des habitants. La quête pour ramener Aurélie révèle leur égoïsme : ils agissent pour leur pain, pas pour le boulanger. Pagnol critique ainsi la nature humaine, tout en la traitant avec indulgence.

- Équilibre comique et dramatique : Le film alterne entre comédie (les réunions burlesques des villageois) et drame (la solitude d’Aimable). La scène finale, où le boulanger pardonne à Aurélie tout en adressant un reproche à son chat Pomponette, est un mélange parfait d’humour et de tendresse.

- Mise en scène : Pagnol privilégie une mise en scène sobre, centrée sur les acteurs et les dialogues. La photographie en noir et blanc, bien que simple, met en valeur les paysages provençaux et les expressions des personnages. Le rythme, parfois lent, reflète le temps suspendu du village.

Reception

À sa sortie, La Femme du boulanger est un triomphe critique et public. Les spectateurs français sont séduits par l’authenticité de Raimu et l’humour de Pagnol, tandis que le film connaît un succès international, notamment aux États-Unis, où le critique du New York Times qualifie

Raimu de « génie comique et tragique ». Le film remporte plusieurs prix, dont le Prix Louis- Delluc en 1938. Certains critiques reprochent toutefois sa longueur ou son caractère théâtral, héritage des dialogues verbeux de Pagnol.

Heritage

La Femme du boulanger reste un monument du cinéma français, célébré pour sa peinture vivante de la Provence, ses dialogues savoureux et la performance inoubliable de Raimu. Il a influencé le cinéma réaliste et poétique, inspirant des réalisateurs comme Claude Berri. Le film est souvent

diffusé à la télévision française et étudié pour son mélange de comédie et de drame. En 2019, une adaptation théâtrale moderne prouve sa pérennité.

Anecdotes

Le film La Femme du boulanger, réalisé par Marcel Pagnol et sorti le 7 septembre 1938, est uneœuvre emblématique du cinéma français, portée par la performance légendaire de Raimu. Au-delà de son succès critique et public, le tournage et la réception du film sont riches en anecdotes qui

révèlent l’atmosphère de sa création, les personnalités impliquées et son impact. Voici une sélection d’anecdotes significatives autour du film :

Une inspiration tirée d’une histoire vraie

L’histoire du film est adaptée d’un épisode du roman Jean le Bleu de Jean Giono, lui- même inspiré d’une anecdote réelle. Giono avait entendu parler d’un boulanger d’un village provençal dont la femme s’était enfuie avec un berger, provoquant une crise locale car le boulanger, déprimé, refusait de faire du pain. Marcel Pagnol, séduit par cette histoire, l’a amplifiée en y ajoutant son humour et sa tendresse, transformant une anecdote en une fable universelle sur l’amour et la communauté

2. Tensions entre Raimu et Pagnol

Raimu, connu pour son caractère exigeant, s’est souvent disputé avec Marcel Pagnol pendant le tournage. Raimu reprochait à Pagnol son approche parfois improvisée, notamment sur les dialogues, qu’il jugeait trop spontanés pour un acteur habitué à la rigueur du théâtre. Une anecdote raconte qu’au cours d’une scène, Raimu, furieux, aurait jeté son tablier en criant : « Marcel, si tu veux que je joue, donne-moi un texte, pas une conversation de bistrot ! » Pagnol, amusé, aurait rétorqué : « Mais c’est toi, le bistrot ! » Leur réconciliation, marquée par une admiration mutuelle, a permis de sublimer le film.

3. L’improvisation de la scène du pain

L’une des scènes les plus mémorables, où Aimable (Raimu) explique avec passion l’art de faire du pain, contient des éléments improvisés. Raimu, fort de son expérience théâtrale, a ajouté des détails sur le pétrissage et le four, s’inspirant de son observation des boulangers provençaux. Pagnol, ravi par cette spontanéité, a conservé ces ajouts, qui donnent à la scène une authenticité et un humour irrésistibles.

4. Le chat Pomponette, star inattendue

La scène finale, où Aimable reproche à sa femme Aurélie son infidélité en s’adressant à son chat Pomponette (« Toi, au moins, tu ne cours pas après les matous ! »), est devenue culte. Ce moment, mêlant humour et émotion, était un pari risqué, car il repose sur un monologue face à un animal. Pagnol a insisté pour inclure cette scène, malgré les doutes de l’équipe, et le naturel de Raimu en a fait un sommet du film. L’anecdote raconte que le chat, peu coopératif, a nécessité plusieurs prises, ce qui amusait beaucoup Raimu, qui plaisantait en disant : « Ce chat est plus capricieux que moi ! »

5. Un tournage provençal authentique

Le film a été tourné en grande partie au village du Castellet, dans le Var, pour capturer l’âme de la Provence. Les habitants locaux ont participé comme figurants, ajoutant une touche de réalisme. Une anecdote amusante rapporte que certains villageois, impressionnés par Raimu, lui apportaient du pain frais pour « vérifier » s’il était vraiment boulanger. Raimu, avec sa gouaille, les remerciait en lançant : « Votre pain est bon, mais le mien est meilleur, vous verrez au cinéma ! »

6. Raimu et Hollywood

Après la sortie du film, La Femme du boulanger connaît un succès international, notamment aux États-Unis, où il est projeté à New York en 1940. Les critiques américains, comme Otis Ferguson du New York Times, encensent Raimu, le qualifiant de « plus grand acteur du monde ». Hollywood lui propose des contrats lucratifs, mais Raimu, attaché à sa Provence et méfiant envers l’industrie américaine, refuse catégoriquement, déclarant à Pagnol : « Là-bas, ils me feraient jouer un gangster avec mon accent ! Je reste avec toi, Marcel. » Cette décision renforce son image d’artiste fidèle à ses racines.

7. Le curé et l’instituteur : une rivalité réelle

La rivalité comique entre le curé (Robert Vattier) et l’instituteur (Robert Bassac), qui incarne les tensions entre l’Église et l’école laïque, était amplifiée par une anecdote du tournage. Les deux acteurs, amis dans la vie, s’amusaient à improviser des piques pour rendre leurs échanges plus vifs. Pagnol encourageait cette spontanéité, ce qui donne aux scènes de débat un naturel désopilant, comme lorsque le curé accuse l’instituteur de «corrompre la jeunesse avec ses idées républicaines ».

8. Un défi technique pour le son

À l’époque, le cinéma parlant était encore récent, et le tournage en extérieur posait des problèmes techniques. Lors des scènes dans le village, le mistral perturbait l’enregistrement du son. Une anecdote raconte que l’équipe a dû improviser des écrans de fortune avec des couvertures pour protéger les micros, ce qui faisait rire Raimu, qui lançait : « Le mistral, c’est le seul qui ose me couper la parole ! »

9. Un succès qui dépasse Pagnol

Pagnol, qui considérait La Femme du boulanger comme un projet plus modeste que sa Trilogie marseillaise, fut surpris par son immense succès. Lors de la première à Paris, le public applaudit debout à la fin de la projection, un honneur rare à l’époque. Raimu, ému, aurait dit à Pagnol : « Tu vois, Marcel, c’est pas seulement ton film, c’est notre Provence qu’ils aiment. »

10. Une restauration pour l’éternité

Bien après sa sortie, le film a été restauré dans les années 1990 pour préserver sa qualité visuelle et sonore. Lors de la redécouverte du film en version restaurée, des spectateurs ont noté que l’accent provençal de Raimu et les dialogues de Pagnol semblaient encore plus vivants, prouvant la pérennité de l’œuvre. Une anecdote touchante rapporte qu’un projectionniste, lors d’une séance moderne, a pleuré en entendant la voix de Raimu dans la scène de Pomponette, disant : « C’est comme si Raimu était encore là, dans la salle. »

Conclusion

La Femme du boulanger reste un monument du cinéma français, célébré pour sa peinture vivante de la Provence, ses dialogues savoureux et la performance inoubliable de Raimu. Il a influencé le cinéma réaliste et poétique, inspirant des réalisateurs comme Claude Berri. Le film est souvent

diffusé à la télévision française et étudié pour son mélange de comédie et de drame. En 2019, une adaptation théâtrale moderne prouve sa pérennité.

Le Jour se lève, 1939

Le Jour se lève est un film français réalisé par Marcel Carné, sorti en 1939, considéré comme un chef-d'œuvre du réalisme poétique.

Écrit par Jacques Prévert, il met en vedette Jean Gabin dans le rôle principal, accompagné d’Arletty, Jules Berry et Jacqueline Laurent.

Casting principal

Jean Gabin : François

Jules Berry : Valentin

Arletty : Clara

Jacqueline Laurent : Françoise

Mady Berry : La concierge

René Génin : Le concierge

Arthur Devère : M. Gerbois

René Bergeron : Le patron du café

Bernard Blier : Gaston

Marcel Pérès : Paulo

Synopsis

François (Jean Gabin), un ouvrier, s’est barricadé dans son appartement après avoir commis un meurtre. Assiégé par la police, il se remémore, à travers des flashbacks, les événements qui l’ont

conduit à ce drame.

Au cœur de l’histoire, une romance tragique : François tombe amoureux de Françoise (Jacqueline Laurent), une jeune femme douce, mais se retrouve mêlé à une relation complexe avec Clara (Arletty), une femme plus libre, et confronté à Valentin (Jules Berry), un manipulateur cynique qui joue un rôle clé dans l’engrenage fatal.

Thèmes et style

Le film explore des thèmes comme l’amour, la jalousie, le désespoir et la condition ouvrière, dans une société marquée par les tensions sociales de l’époque. Le réalisme poétique, signature de Carné et Prévert, mêle une esthétique soignée à une atmosphère mélancolique, avec des décors

réalistes (l’appartement, les rues) et une narration non linéaire.

La photographie de Curt Courant et la musique de Maurice Jaubert renforcent l’émotion tragique.

Importance

Le Jour se lève est un symbole du cinéma français d’avant-guerre, influent pour son style et sa profondeur psychologique. Jean Gabin y livre une performance intense, incarnant un homme ordinaire brisé par ses passions.

Le film, censuré sous Vichy, reste une œuvre intemporelle sur le destin et les luttes humaines.

Reception

À sa sortie, le film est salué pour sa mise en scène et son casting, bien que son ton sombre ait parfois divisé. Aujourd’hui, il est reconnu comme un classique, étudié pour son apport au cinéma

mondial!

Analyse des thèmes du film Le Jour se lève (1939)

Le Jour se lève, réalisé par Marcel Carné et écrit par Jacques Prévert, est une œuvre emblématique du réalisme poétique français.

Ses thèmes profonds, ancrés dans une vision tragique de l’existence, reflètent les tensions sociales et personnelles de l’entre-deux-guerres. Voici une analyse détaillée des principaux thèmes :

1. L’amour et la passion destructrice

L’amour est au cœur du récit, mais il est présenté comme une force ambivalente, à la fois salvatrice et destructrice. François (Jean Gabin) tombe amoureux de Françoise (Jacqueline Laurent), qu’il voit comme une figure pure et idéale, un contraste avec son quotidien ouvrier. Cependant, cet amour est compliqué par sa relation charnelle avec Clara (Arletty) et par la manipulation de Valentin (Jules Berry), qui attise la jalousie et le désespoir. Cette passion

amoureuse, mêlée de désir et de possessivité, conduit François à un acte irréversible : le meurtre. Le film illustre comment l’amour, loin d’être une échappatoire, peut devenir une prison émotionnelle, menant au tragique.

2. La condition ouvrière et l’aliénation

François, ouvrier dans une usine, incarne la classe laborieuse de l’époque. Le film dépeint son quotidien monotone, symbolisé par les décors industriels et son petit appartement, reflet de sa condition modeste. Cette vie répétitive et sans perspective accentue son sentiment d’aliénation, un thème récurrent dans le réalisme poétique. L’usine, où François travaille dans un environnement poussiéreux, symbolise l’oppression sociale et économique. Son désespoir amoureux s’entrelace avec cette aliénation, suggérant que l’absence d’espoir social amplifie les drames personnels.

3. Le déterminisme et la fatalité

Le Jour se lève est imprégné d’un sentiment de fatalité. La structure en flashbacks, où François revit les événements ayant conduit à sa situation désespérée, souligne l’idée que son destin était inéluctable. Chaque choix, chaque rencontre (avec Françoise, Clara ou Valentin) semble le rapprocher de la tragédie. Cette vision fataliste reflète le pessimisme de l’époque, marquée par la montée des tensions politiques en Europe et la crainte de la guerre. Le film pose la question : François aurait-il pu échapper à son sort, ou était-il condamné par son milieu et ses passions ?

4. La solitude et l’enfermement

L’enfermement est un thème à la fois littéral et métaphorique. François est physiquement barricadé dans son appartement, assiégé par la police, mais cet isolement reflète aussi sa solitude intérieure. Son logement exigu, perché en haut d’un immeuble, devient une métaphore de sa

marginalisation sociale et émotionnelle. Les flashbacks montrent qu’il cherchait à briser cette solitude à travers l’amour, mais ses relations, marquées par la jalousie et la manipulation, ne font que l’enfoncer davantage. La fin tragique (qu’on ne dévoilera pas ici pour éviter les spoilers) renforce ce sentiment d’isolement absolu.

5. Le conflit entre pureté et corruption

Le film oppose des figures idéalisées à des personnages plus ambigus. Françoise représente une forme de pureté et d’innocence, tandis que Valentin, manipulateur et cynique, incarne la corruption morale. Clara, quant à elle, navigue entre ces deux pôles, libre mais vulnérable. François, déchiré entre son aspiration à une vie meilleure (symbolisée par Françoise) et les tentations ou manipulations (Clara et Valentin), illustre ce tiraillement entre l’idéal et la réalité corrompue. Ce conflit reflète aussi les tensions d’une société française divisée, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

6. La critique sociale et la lutte des classes

Bien que subtile, une critique sociale traverse le film. Valentin, avec son comportement de bourgeois manipulateur, contraste avec François, l’ouvrier honnête mais vulnérable. Les rapports de pouvoir, notamment dans les relations amoureuses et les interactions entre personnages, mettent en lumière les inégalités sociales. Le réalisme poétique, en montrant la vie des classes populaires avec empathie, critique implicitement une société qui offre peu de perspectives à ceux qui, comme François, sont coincés dans un système oppressif.

Style et réalisme poétique

Ces thèmes sont magnifiés par le style du réalisme poétique. Les décors réalistes (l’usine, l’appartement) contrastent avec une mise en scène lyrique, où l’éclairage dramatique et les dialogues poétiques de Prévert traduisent les émotions brutes des personnages. La musique de Maurice Jaubert et la photographie de Curt Courant renforcent l’atmosphère mélancolique, faisant des thèmes universels (amour, désespoir, solitude) une expérience viscérale.

Contexte historique

Sorti en 1939, Le Jour se lève reflète les angoisses d’une France au bord du gouffre, entre crise économique et menace fasciste. Le pessimisme du film, son accent sur la fatalité et l’aliénation, résonne avec les incertitudes de l’époque. Sa censure sous le régime de Vichy, qui y voyait une œuvre « démoralisante », souligne son pouvoir subversif.

Conclusion

Le Jour se lève est une méditation tragique sur l’amour, la solitude et les déterminismes sociaux. En mêlant réalisme et poésie, Carné et Prévert créent une œuvre qui transcende son époque pour parler des luttes universelles de l’âme humaine. Les thèmes du film, portés par la performance

intense de Jean Gabin et une mise en scène magistrale, continuent de résonner pour leur universalité et leur profondeur.

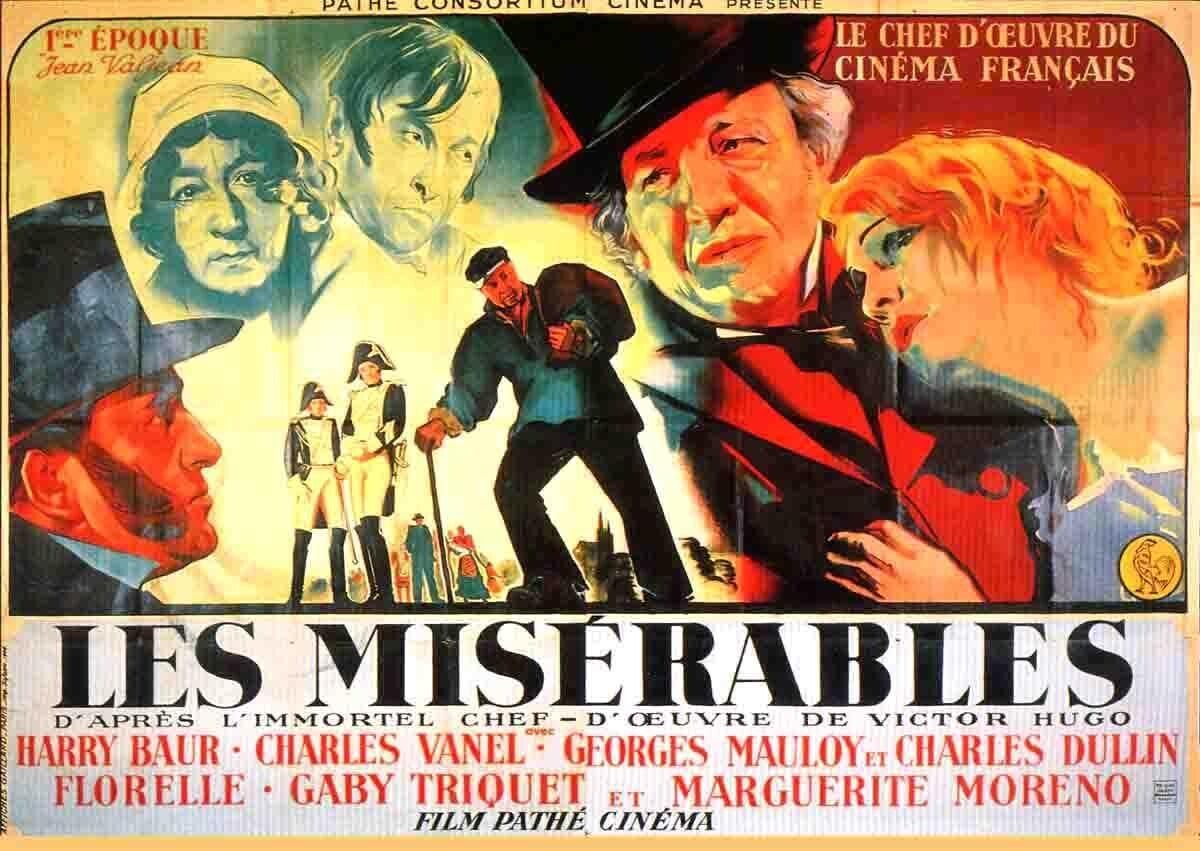

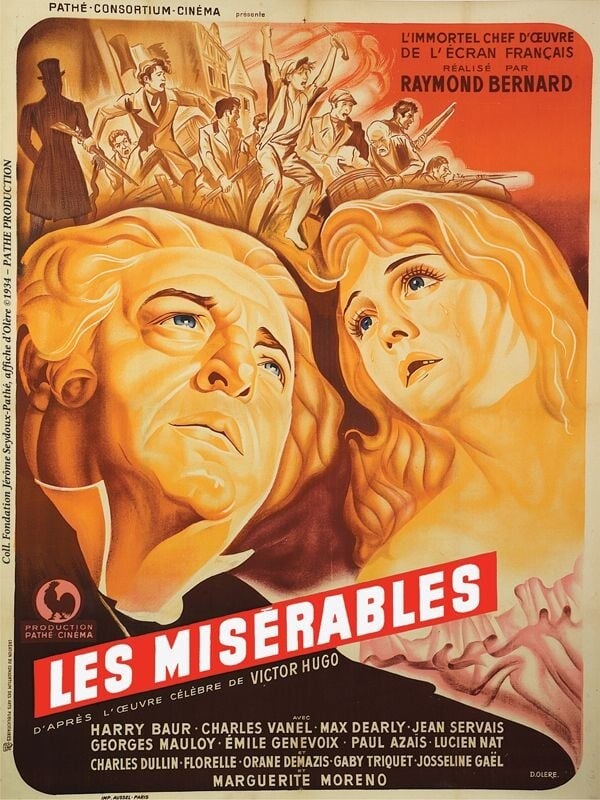

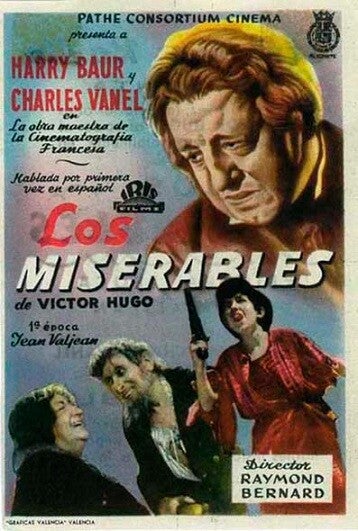

Les Misérables, 1934

Les Misérables (1934), réalisé par Raymond Bernard, est une adaptation cinématographique monumentale du roman éponyme de Victor Hugo, publiée en 1862. Considéré comme l’une des meilleures adaptations de l’œuvre, ce film français, tourné en noir et blanc, est une fresque épique divisée en trois parties (Tempête sous un crâne, Les Thénardier, Liberté, liberté chérie), totalisant environ 4h40 de projection. Porté par la performance magistrale de Harry Baur dans le rôle de Jean Valjean et de Charles Vanel dans celui de Javert, le film est un chef-d’œuvre du ciném français des années 1930, mêlant réalisme, poésie et engagement social. Voici une analyse détaillée du film, couvrant son contexte, son style, ses thèmes, sa mise en scène et son impact.

Fiches Techniques

Titre : Les Misérables

Réalisation : Raymond Bernard

Scénario : Raymond Bernard et André Lang, d’après le roman de Victor Hugo

Production : Pathé-Natan

Musique : Arthur Honegger

Photographie : Jules Kruger

Montage : Charlotte Guilbert

Durée : 281 minutes (4h41, réparties en trois parties)

Sortie : 3 février 1934 (France, en trois parties)

Genre : Drame historique, fresque sociale

Format : Noir et blanc, 35 mm, son mono, ratio 1.37:1

Lieux de tournage : Studios de Boulogne-Billancourt, extérieurs à Paris et dans le sud de la France (notamment pour les scènes du bagne de Toulon)

Synopsis

Le film suit fidèlement l’intrigue du roman de Victor Hugo, bien que condensée pour des raisons cinématographiques. Jean Valjean (Harry Baur), un homme condamné à 19 ans de bagne pour avoir volé un pain, s’évade et se réinvente en homme respectable sous le nom de Madeleine, devenant maire et industriel.

Poursuivi par l’inflexible inspecteur Javert (Charles Vanel), il lutte pour échapper à son passé tout en cherchant la rédemption. Il adopte Cosette (Josseline Gaël), la

fille de Fantine (Florelle), une femme brisée par la misère, et l’élève comme sa propre fille.

À Paris, pendant les troubles de 1832, Valjean croise les Thénardier (Marguerite Moreno et Jean Servais), des aubergistes véreux, et Marius (Jean Servais), un jeune révolutionnaire amoureux de Cosette. Le film explore les combats de Valjean pour la justice, la moralité et la liberté, sur fond de luttes sociales et politiques.

Analyse et style

Sorti en 1934, Les Misérables s’inscrit dans une période de crise en France : instabilité politique, montée des tensions sociales et économiques après la Grande Dépression, et prémices des troubles qui mèneront au Front populaire en 1936. L’œuvre de Hugo, avec ses thèmes de justice sociale, de rédemption et de lutte contre l’oppression, résonne fortement dans ce contexte. Le film, produit par Pathé-Natan, reflète l’ambition du cinéma français des années 1930, qui cherche à rivaliser avec Hollywood en adaptant des monuments littéraires avec une approche réaliste et

poétique Raymond Bernard, influencé par le cinéma muet et les fresques épiques, adopte une mise en scène ambitieuse qui combine ampleur visuelle et intimité dramatique :

Structure en trois parties : Diviser le film en trois volets (Tempête sous un crâne, Les Thénardier, Liberté, liberté chérie) permet de couvrir l’arc narratif de Hugo tout en structurant le récit autour des moments clés de la vie de Valjean. Chaque partie a une tonalité distincte : introspective pour la première, dramatique pour la deuxième, et épique pour la troisième avec les barricades de 1832.

- Photographie : La photographie de Jules Kruger exploite le noir et blanc pour créer des contrastes saisissants, notamment dans les scènes du bagne (sombres et oppressantes) et les séquences parisiennes (plus lumineuses, mais marquées par l’agitation). Les gros plans sur les visages, notamment celui de Baur, capturent l’intériorité des personnages.

- Décors et reconstitution :Les décors, des galères de Toulon aux ruelles de Paris, sont minutieusement reconstitués, donnant au film une authenticité historique. Les scènes des barricades, inspirées des gravures de l’époque, évoquent la violence des soulèvements populaires.

- Musique : La partition d’Arthur Honegger, dramatique et lyrique, renforce l’émotion des scènes clés, comme la fuite de Valjean ou la mort de Fantine. Elle ajoute une dimension tragique et épique au récit.

- Réalisme et poésie :Bernard équilibre le réalisme social (la misère de Fantine, les conditions du bagne) avec des touches poétiques, comme les scènes oniriques où Valjean lutte avec sa conscience, influencées par l’expressionnisme allemand.

Performances des acteurs

Harry Baur (Jean Valjean) : Baur livre une performance magistrale, incarnant Valjean avec une humanité bouleversante. Sa voix grave, son regard intense et sa gestuelle contenue traduisent la transformation de Valjean, de bagnard brisé à homme rédempté.

Dans la scène où il hésite à dénoncer un innocent pour sauver sa liberté, son silence et son expression faciale sont d’une puissance rare.

Charles Vanel (Javert) : Vanel fait de Javert un antagoniste rigide mais complexe, dont l’obsession pour la loi cache une fragilité. Sa confrontation finale avec Valjean, dans les égouts de Paris, est un sommet dramatique.

Florelle (Fantine) : Florelle apporte une intensité tragique à Fantine, notamment dans les scènes où elle se sacrifie pour Cosette. Son interprétation évite le mélodrame excessif, rendant le personnage poignant.

Les seconds rôles : Les Thénardier (Marguerite Moreno et Charles Dullin) injectent une dose d’humour noir et de cynisme, tandis que Jean Servais (Marius) incarne un idéalisme juvénile.

Thèmes principaux

Le film restitue les thèmes centraux du roman de Hugo avec force :

Rédemption et morale : La transformation de Valjean, de voleur à bienfaiteur, est au cœur du récit. Le film explore son conflit intérieur, notamment lors de sa rencontre avec l’évêque (Henry Krauss), qui le pousse à changer.

Injustice sociale : La misère de Fantine, les conditions du bagne et les inégalités à Paris reflètent la critique de Hugo contre les injustices du XIXe siècle, qui résonnent avec les crises des années 1930.

Loi contre humanité : La rivalité entre Valjean et Javert incarne l’opposition entre la rigidité de la loi et la compassion humaine. La fin tragique de Javert, incapable de concilier son devoir avec sa dette envers Valjean, est particulièrement puissante.

Amour et sacrifice : L’amour paternel de Valjean pour Cosette, le sacrifice de Fantine et l’idéalisme de Marius sur les barricades soulignent la force des liens humains face à l’adversité.

Satire et critique sociale

Bien que moins satirique que La Femme du boulanger ou Knock, le film porte une critique implicite des institutions oppressives (le système pénal, les inégalités sociales). Les Thénardier, avec leur cupidité et leur cruauté, servent de contrepoint comique mais mordant à la noblesse de Valjean. La satire est plus subtile, intégrée dans la fresque sociale plutôt que dans un humour direct

À sa sortie en 1934, Les Misérables est un succès critique et public, bien que sa longueur en trois parties demande un effort au spectateur. Les critiques saluent la fidélité au roman, la performance de Baur et la mise en scène de Bernard. Le film est projeté à l’international, notamment aux États-Unis, où il renforce la réputation du cinéma français. Il remporte plusieurs prix, dont une reconnaissance au Festival de Venise. Certains reprochent toutefois des longueurs dans la deuxième partie (Les Thénardier), mais l’ensemble est considéré comme une référence.

Le film influence les adaptations ultérieures de Les Misérables, notamment par sa capacité à équilibrer l’ampleur épique et l’intimité psychologique. Il reste une œuvre phare du cinéma poétique français, aux côtés des films de Renoir et Carné.

Engagement physique de Baur : Harry Baur, pour incarner Valjean au bagne, a porté de lourdes chaînes authentiques, s’épuisant physiquement pour donner du réalisme à la scène. Il aurait dit à Bernard : « Si je ne souffre pas, le public ne croira pas à Valjean. »

Tournage éprouvant : Les scènes du bagne, tournées dans des conditions difficiles près de Toulon, ont exposé les acteurs à la chaleur et à l’humidité. Baur et les figurants ont enduré des journées de 12 heures pour capturer l’atmosphère oppressante.

Influence d’Hugo : Raymond Bernard, passionné par Hugo, a lu le roman à plusieurs reprises et a consulté des gravures d’époque pour recréer le Paris de 1832. Il a insisté pour inclure des détails du texte, comme la description des égouts, malgré les contraintes techniques.

Censure sous l’Occupation : Après 1940, le film est interdit par le régime de Vichy en raison de son message humaniste et de son sous-texte révolutionnaire, considéré comme subversif.

Charles Vanel est largement salué pour son interprétation de Javert, bien que l’attention critique se porte davantage sur Harry Baur. Les spectateurs de 1934 apprécient la tension dramatique entre les deux acteurs, et Vanel est loué pour avoir évité la caricature d’un méchant unidimensionnel. Dans le contexte des années 1930, Javert peut être lu comme une métaphore des autorités oppressives, un thème sensible alors que l’Europe voit monter les totalitarismes. La performance de Vanel influence les interprétations ultérieures de Javert, notamment celles de Geoffrey Rush (1998) et Russell Crowe (2012), bien que Vanel reste inégalé pour sa sobriété tragique.

Heritage

Les Misérables (1934) reste une adaptation de référence, souvent comparée favorablement aux versions modernes (comme celle de 2012 avec Hugh Jackman). La performance de Harry Baur, en particulier, est vue comme l’une des interprétations définitives de Jean Valjean, tandis que la

mise en scène de Bernard capture l’essence épique et humaniste de Hugo. Le film est régulièrement rediffusé et restauré, témoignant de sa pérennité.

Analyse du personnage de Javert dans Les Misérables (1934) Javert, interprété par Charles Vanel dans l’adaptation cinématographique de Les Misérables (1934) réalisée par Raymond Bernard, est un personnage central du roman de Victor Hugo, adapté avec une grande fidélité dans ce film. En tant qu’antagoniste principal, Javert incarne la rigidité de la loi et l’obsession du devoir, en opposition à la quête de rédemption de Jean Valjean (Harry Baur). Cette analyse explore la caractérisation de Javert dans le film, son rôle narratif, son interprétation par Vanel, les thèmes qu’il incarne, et son impact dans le contexte de l’adaptation de 1934.

Caractérisation de Javert

Javert est un inspecteur de police inflexible, dévoué à la justice telle qu’il la conçoit : une application stricte et sans compromis de la loi. Dans le film, comme dans le roman, il est présenté comme un homme né dans les bas-fonds (fils d’une bohémienne et d’un criminel), mais qui a choisi l’ordre et l’autorité pour s’élever socialement. Cette origine, bien que moins explicitement développée dans le film que dans le roman, explique son zèle et son mépris pour les hors-la-loi comme Valjean.

- Psychologie : Javert est un homme de principes rigides, pour qui la loi est une vérité absolue. Il voit le monde en noir et blanc : les criminels sont irrécupérables, et tout écart mérite une punition. Sa traque obsessionnelle de Valjean, qu’il pourchasse pendant des années pour une violation de liberté conditionnelle, révèle une personnalité monolithique, incapable de pardon ou de nuance.

- Évolution : Contrairement à Valjean, qui se transforme à travers la compassion, Javert reste statique jusqu’à sa crise finale. Sa confrontation avec sa propre morale, lorsqu’il réalise que Valjean, un « criminel », est capable de bonté, précipite sa chute tragique.

Rôle narratif

Javert sert de contrepoint dramatique à Jean Valjean, incarnant l’antithèse de la rédemption et de l’humanité. Dans le film, il apparaît dans les trois parties

(Tempête sous un crâne, Les Thénardier, Liberté, liberté chérie), structurant le récit par sa traque incessante :

- Dans Tempête sous un crâne : Javert est le gardien du bagne de Toulon, où il rencontre Valjean pour la première fois. Sa froide autorité établit immédiatement son rôle de figure oppressive. Plus tard, à Montreuil-sur-Mer, il suspecte que le maire Madeleine est Valjean, amorçant leur conflit central.

- Dans Les Thénardier : Javert poursuit Valjean à Paris, où il traque également Cosette et Marius. Ses interventions, comme l’arrestation de Fantine, soulignent son aveuglement moral, incapable de voir la misère derrière les actes.

- Dans Liberté, liberté chérie : Lors des barricades de 1832, Javert est capturé par les révolutionnaires, et Valjean, en lui sauvant la vie, ébranle ses certitudes. Cette clémence, inconcevable pour Javert, mène à son suicide dans la Seine, un moment clé du film. Javert est donc un moteur narratif, poussant Valjean à fuir et à se confronter à ses choix moraux, tout en représentant un système judiciaire rigide qui contraste avec les idéaux humanistes de Hugo.

Interprétation par Charles Vanel

Charles Vanel livre une performance remarquable, faisant de Javert un personnage à la fois redoutable et tragique. Son interprétation repose sur plusieurs éléments :

- Physique et présence : Vanel, avec son visage anguleux et son regard perçant, incarne l’inflexibilité de Javert. Sa posture raide, son uniforme impeccable et ses mouvements mesurés renforcent l’image d’un homme prisonnier de son rôle. Dans les scènes de confrontation avec Valjean, son immobilité contraste avec l’agitation intérieure de Baur, créant une tension palpable.

- Voix : La voix de Vanel, grave et monocorde, traduit l’absence d’émotion de Javert face à la souffrance humaine. Lorsqu’il prononce des répliques comme « La loi ne pardonne pas», son ton est dénué de chaleur, reflétant son dévouement aveugle à l’ordre. Dans les moments de doute, notamment avant son suicide, Vanel introduit une légère fêlure dans sa voix, suggérant une humanité réprimée.

- Subtilité tragique : Vanel évite de faire de Javert une caricature de méchant. Dans la scène finale, son regard perdu et ses gestes hésitants, lorsqu’il contemple la Seine, traduisent un homme brisé par l’effondrement de ses certitudes. Cette nuance fait de son Javert un personnage complexe, à la fois haïssable et pitoyable.

- Loi contre humanité : Javert représente la rigidité du système judiciaire, qui punit sans égard pour les circonstances. Sa traque de Valjean, pour un vol de pain et une évasion, illustre l’injustice d’une loi dénuée de compassion. Le film, fidèle à Hugo, critique ce système en montrant comment il broie les individus (Fantine, Valjean) tout en glorifiant des figures comme Javert.

- Obsession et fanatisme : L’obsession de Javert pour Valjean va au-delà du devoir, devenant une quête personnelle. Cette monomanie, mise en scène par Bernard dans des face-à-face tendus, révèle un homme prisonnier de sa propre idéologie.

- Tragédie de l’inflexibilité : La fin de Javert, lorsqu’il se suicide après avoir été sauvé par Valjean, est le point culminant de sa tragédie. Incapable d’accepter qu’un « criminel » puisse être moral, il choisit la mort plutôt que de réviser ses croyances. Cette scène, filmée avec sobriété (un plan sur la Seine, un plongeon hors champ), souligne l’absurdité de son fanatisme.

- Conflit moral : Javert incarne le conflit entre la justice légale et la justice morale. Sa confrontation avec Valjean, notamment lorsqu’il est épargné, met en lumière l’opposition entre la rigidité de la loi et la clémence humaine, un thème universel qui résonne dans le contexte des années 1930, marquées par des tensions sociales.

Comparaison avec le roman

Le film reste fidèle à la caractérisation de Javert dans le roman, bien que certaines nuances soient atténuées pour des raisons de temps. Dans le livre, Hugo explore davantage les origines de Javert (son passé de fils de marginaux) et ses pensées intérieures, notamment à travers de longs monologues internes avant son suicide. Le film, limité par son format, se concentre sur l’action et les interactions, mais Vanel compense par son jeu subtil. La scène du suicide, bien que plus brève, conserve l’essence tragique du personnage.